El análisis de la estructura demográfica se centra en el estudio de las características de sexo, edad, actividad profesional y formación que posee un colectivo de población. Este análisis es especialmente importante por sus consecuencias sociales, económicas o de planificación de servicios a la población. La estructura de la población española ha ido evolucionando, empujada por los cambios en los comportamientos de la dinámica natural y por la incidencia tanto de los movimientos migratorios como de las transformaciones sociales y económicas.

6. Estructura y composición actual

6.1. Estructura por edad y sexo

6.1.1. La estructura por sexo

La estructura por sexo es la relación entre el número de hombres y mujeres que componen una población. Esta relación -sex ratio- se mide mediante las tasas de masculinidad (número de hombres/número de mujeres por 100, expresando en tanto por ciento) o de feminidad (número de mujeres/número de hombres por 100, expresando en tanto por ciento), que pueden calcularse para toda la población o para grupos de edades. Cuanto más se aleja el índice de 100, mayor es el desequilibrio entre sexos.

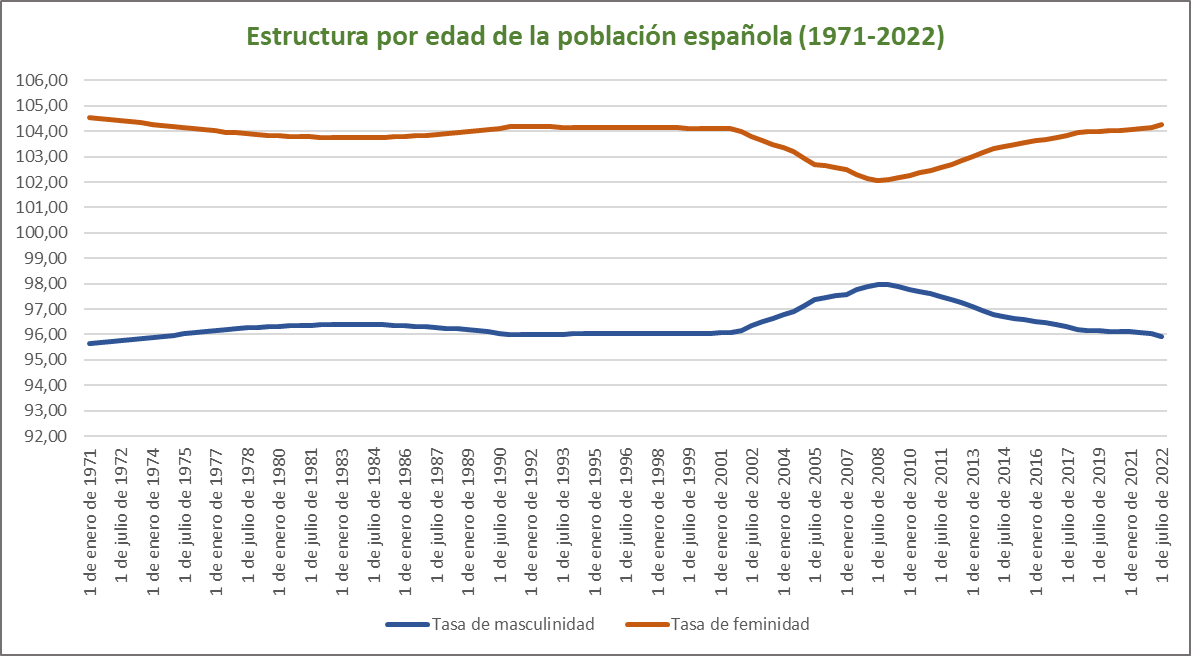

El mayor número de mujeres es una característica común en las estructuras poblacionales. La tasa de feminidad en 2010 para la población total se han mantenido estable alrededor del valor 105 mujeres por cada 100 hombres, mientras que la tasa de masculinidad se aproxima a 96 hombres por cada 100 mujeres; no obstante, la llegada de población joven extranjera, predominantemente masculina, en la primera década del siglo XXI, ha ocasionado que ambas tasas de aproximen; en julio de 2008 llegó a existir 102,06 mujeres por cien hombres y 97,98 hombres por cada 100 mujeres; en 2022, las tasas han vuelto a los valores estándar: la tasa de feminidad es de 104,26 y la tasa de masculinidad de 95,91.

Sin embargo, en los grupos de edad se producen variaciones, así en los grupos de 0 a 14 años hay más niños que niñas —nacen 94,5 niñas por cada 100 niños—, siendo el número de hombres superior a la de mujeres hasta los 45 años aproximadamente; predominan los hombres, debido a su superioridad numérica al nacer. En la edad adulta, las diferencias entre los sexos se acortan lentamente porque la sobremortalidad masculina se compensa con la inmigración de un mayor número de varones. Esta situación se invierte hasta llegar a una tasa de feminidad (porcentaje de mujeres sobre hombres) muy alta en grupos con edades superiores a 74 años, debido a la mayor esperanza de vida femenina. Actualmente, la población de más de 75-84 años tiene una tasa de feminidad de 143,1 por cada 100 hombres. De esta manera, en conjunto, predominan ligeramente las mujeres; en las edades ancianas predominan las mujeres gracias a su mayor esperanza de vida. La excepción son algunas zonas rurales donde la emigración femenina deja más hombres en las edades adultas y ancianas.

Son varios los factores que influyen en la estructura por sexo y edad de la población residente: cada año de manera estable nacen más varones que mujeres y en el saldo migratorio neto es mayor el número de varones. Por otro lado, el número de defunciones es superior en los varones y hay una diferencia a favor de las mujeres en los años de esperanza de vida al nacer. Este conjunto de factores determina que en la población residente total, el número de mujeres supere ligeramente al número de varones, sea mayor el número de varones en edades jóvenes y adultas-jóvenes y, por el contrario, sea mayor el número de mujeres en edades avanzadas.

Los desequilibrios en función del sexo tienen relación con el tipo de medio que estudiemos (áreas rurales frente a urbanas, por ejemplo). En las ciudades, las mujeres son más numerosas que los hombres, mientras que estos predominan en los pequeños municipios rurales, dada la tendencia migratoria de las mujeres solteras a la ciudad, lo que provoca un déficit de población femenina en dichas comarcas, especialmente aquellas en edad de procrear.

6.1.2. La estructura por edad: una población envejecida

La estructura por edad es la composición de la población por grupos de edad: jóvenes (0-14 años); adultos (15-64 años) y ancianos (65 años y más). El conocimiento de la estructura por edades es determinante para identificar las necesidades sociales, tanto en el presente como en el futuro, así como para detectar las potencialidades de los grupos humanos, prever su incorporación al mercado laboral e identificar las pautas de consumo o del tipo de bienes que van a demandar.

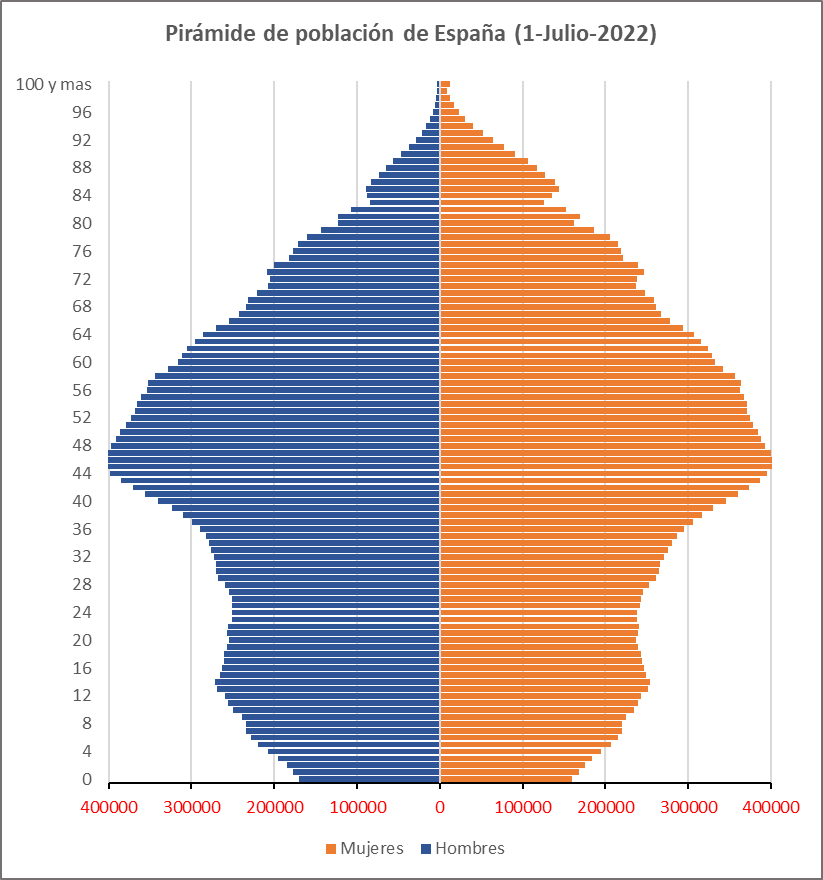

Como consecuencia del descenso de la mortalidad, de la prosperidad económica, de las mejoras sanitarias y del bienestar social, del aumento de la esperanza de vida, de la generalización de los subsidios de vejez, etc., a lo largo del siglo XX, la estructura de la población española está envejecida. La pirámide presenta también unos grupos de adultos, con un fuerte ensanchamiento en las generaciones que se acercan al primer empleo, pero con un fuerte debilitamiento en la base, correspondiente a los grupos nacidos en los quince últimos años.

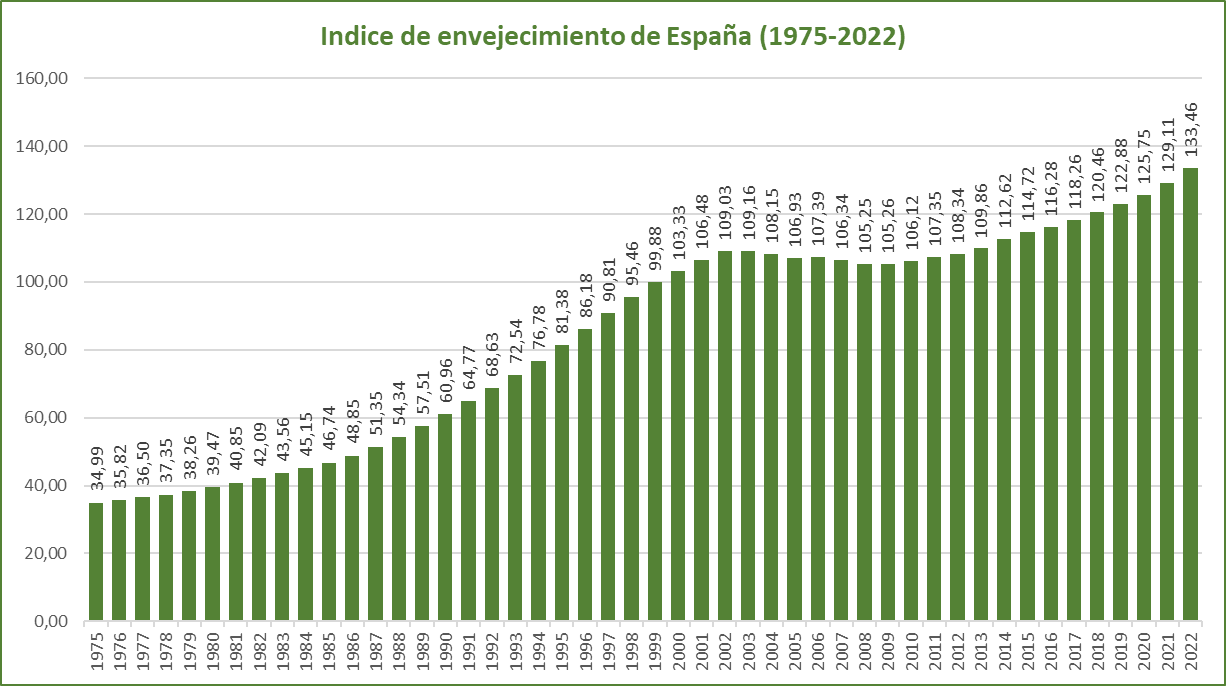

Existen varios índices para medir el envejecimiento, uno de los cuales sirve para relacionar la población joven con la vieja: el índice de envejecimiento (IE) se obtiene dividiendo la población de 0 a 14 años entre la población igual o mayor de 65. También podemos averiguar el peso de la población vieja sobre la población total, dividiendo la población igual o mayor de 65 años entre la población total y multiplicándolo por 100. Así pues, el índice de envejecimiento (IE) en el ámbito nacional es 133,46 en 2022; o 108,34 en 2012 frente al 34,99 en 1975, lo cual refleja el mayor peso de los ancianos con respecto a los niños en la actualidad. Observamos un crecimiento continuado desde el inicio de la serie estadística, sólo atenuado a comienzos del siglo XXI, probablemente por la incidencia de la población inmigrante extranjera, que rejuveneció temporalmente la población residente en España; no obstante, el INE contempla entre sus previsiones que alcance el 40% en el 2050.

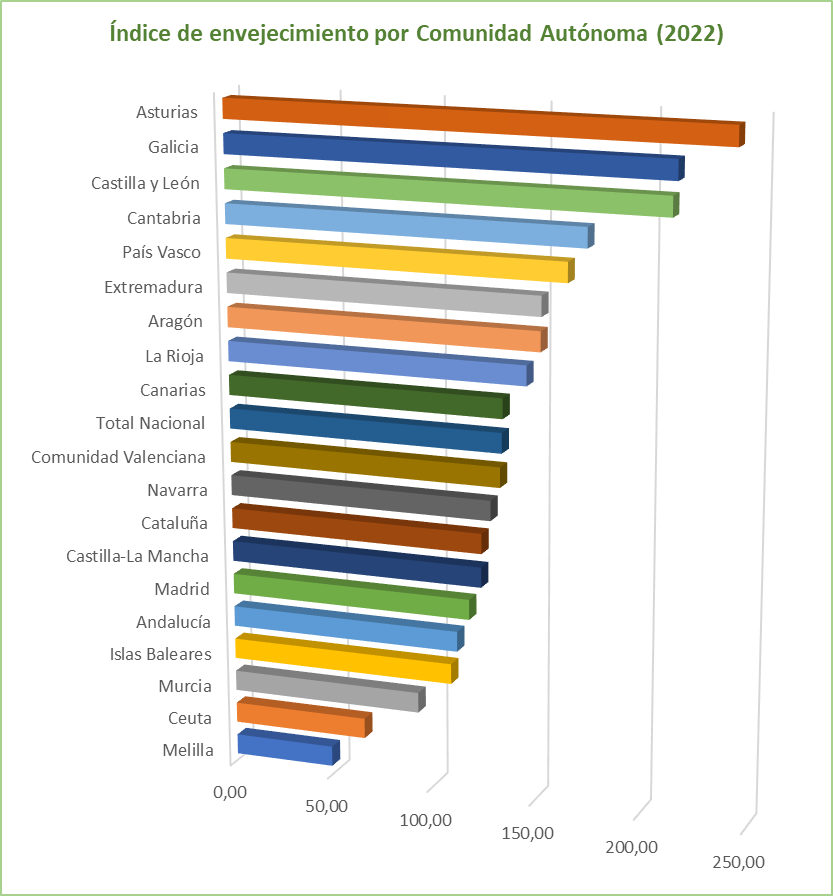

El grado de envejecimiento de la población es muy desigual en el conjunto del territorio, pero se pueden identificar varios patrones. Los municipios rurales de pequeño tamaño, en muchos casos por debajo de los 2000 habitantes, muy numerosos en la mitad norte del peninsular, están muy envejecidos debido al despoblamiento. Dentro de las áreas urbanas, las capitales, como Madrid o Barcelona, están más envejecidas que sus entornos, que han recibido población joven en busca de una vivienda más asequible. Por último, la relación entre inmigración y juventud de la población es clara. En general, las áreas receptoras de inmigrantes tiene una población poco envejecida.

Se mide asimismo calculando los índices de juventud (porcentaje de jóvenes) y de envejecimiento (porcentaje de ancianos). Así, una población se considera joven cuando el porcentaje de jóvenes supera el 35%, y envejecida, si el porcentaje de ancianos supera el 12%. En una estructura equilibrada, las generaciones de adultos jóvenes son más numerosas que las de adultos viejos, configurando una pirámide estable tanto desde el punto de vista demográfico como laboral. El conjunto nacional presenta un índice de reposición de 1,19 (2022), lo que indica la mayor dimensión de las cohortes de adultos jóvenes. Sin embargo, este índice ofrece diferencias por ámbitos territoriales.

En 1980, la población de 65 o más años representaba en España el 11,24%. Dieciséis años después, en 1996 era ya el 15%, en 2012 el 17,7%; en 2022, la población anciana suponía ya el 22,80. Pero, en este aspecto las diferencias internas son amplias, con comunidades muy envejecidas, como Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León, cuya población vieja sobrepasaba el 20%, y otras muchas en las cuales superaba el 16%, mientras que en las comunidades más jóvenes, Madrid, Murcia o Andalucía, no llegaba al 14,5%.

Si en 1996, la población joven, de 15 o menos años, representaba el 19,2%; dieciséis años más tarde, en 2012 representa el 15,9%; en 2022, la población joven alcanzaba el porcentaje del 13,84%; era una consecuencia más del proceso de envejecimiento biológico de la población. Las comunidades con más proporción de jóvenes son Murcia, Canarias, Andalucía, mientras que Mientras que Asturias, Castilla y León, Aragón y País Vasco tienen los valores más bajos.

Las causas del envejecimiento son diversas:

-

El brusco descenso de la natalidad desde 1975 ha reducido el número de jóvenes.

-

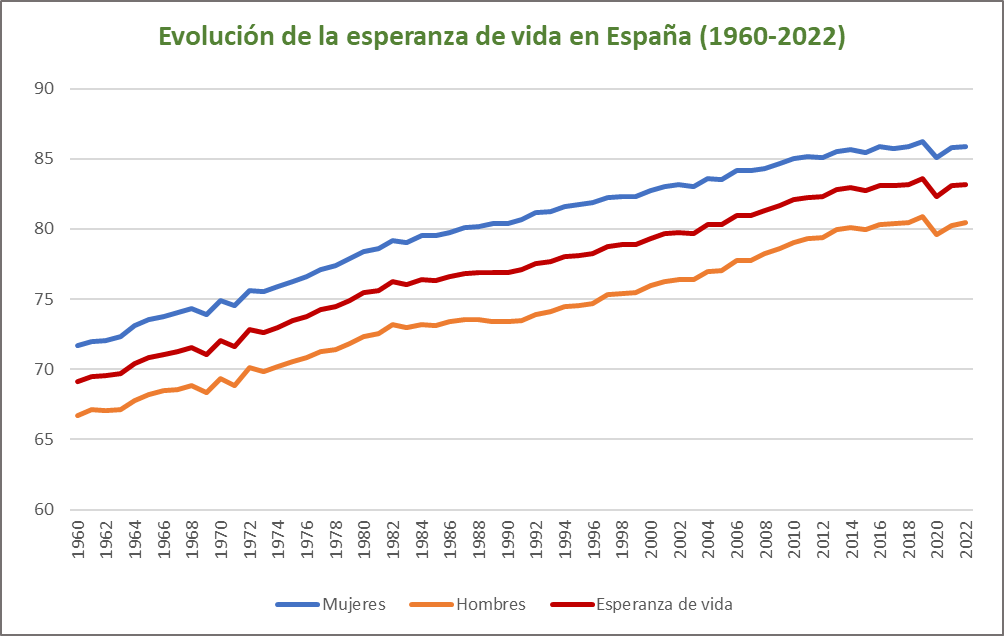

El aumento de la esperanza de vida ha incrementado el número de ancianos, especialmente en las edades más avanzadas, debido alas mejoras sanitarias, alimenticias y del bienestar.

-

La emigración de épocas pasadas no se ha visto compensada por la inmigración extranjera.

-

Desde la crisis de 2008, el repunte de la emigración y el descenso de la inmigración, que afectan a los jóvenes ha frenado el incremento del índice de envejecimiento, pero esta circunstancia en los últimos años no ha contribuido a mantenerlo o bajarlo, ya que sigue incrementándose.

Las consecuencias del envejecimiento son múltiples:

-

Demográficas. Colabora en el descenso de la natalidad y en el aumento de la mortalidad.

-

Económicas. El envejecimiento, reduce la población activa y la capacidad de innovación. Incrementa el gasto en pensiones, dado que se financian con las aportaciones de los trabajadores en activo, lo que puede dificultar el futuro de las mismas, si no se plantean reformas que incrementen los ingresos o que frenen su crecimiento. Y aumentó el gasto sanitario, al consumir los ancianos más medicamentos, visitas médicas y estancias hospitalarias.

-

Sociales. El envejecimiento aumenta la dependencia de los ancianos y con ello las cargas familiares y la demanda de residencias, que actualmente son insuficientes. Además, supone el riesgo de exclusión de los mayores por su escasa participación en la vida social.

Entre las soluciones a estos problemas se han planteado el recurso a la inmigración, que aporta población joven, mayor natalidad y cotizaciones para las pensiones. El retraso en la edad de jubilación, el fin de las prejubilaciones y la reforma de las pensiones. La racionalización del gasto sanitario. Los servicios de respiro a las familias con ancianos o dependientes a su cargo y el incremento de las residencias.

También, el fomento del envejecimiento activo entendido como vida saludable, autonomía personal, y posibilidad de seguir ejerciendo un papel activo en la sociedad, decidiendo el momento de abandonar el trabajo o desempeñando tareas de voluntariado. Y la solidaridad intergeneracional basada en el apoyo mutuo: por ejemplo, los ancianos reciben compañía y cuidados y comparten piso con jóvenes, cuidan de sus nietos, etc.

6.2. Estructura económica

El estudio de las actividades laborales es un tema que desborda a la propia Demografía y a la Geografía de la población; otras disciplinas, como la Economía o la Sociología también están interesadas en el conocimiento y análisis de la estructura profesional de la población española. Así pues, la estructura económica de la población estudia la población que contribuye con su actividad al proceso productivo (población activa) y los sectores en que desarrolla esa actividad (los sectores económicos).

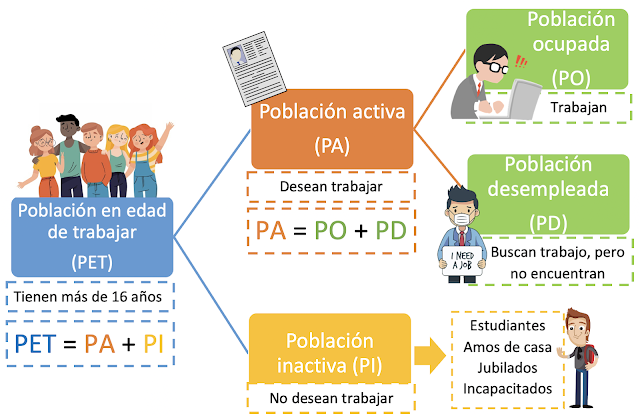

6.2.1. La población activa

La población activa es el conjunto de personas entre los 16 y los 67 años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a esta producción. Por tanto, comprende la población que trabaja a cambio de una retribución (población activa ocupada) y la que busca activamente empleo (población activa desocupada), bien porque habiéndolo tenido está en paro, o bien porque está buscando su primer empleo.

La población inactiva es la que no realiza un trabajo remunerado ni se encuentra disponible para desempeñarlo, como pensionistas, rentistas, estudiantes y personas dedicadas a las labores del hogar.

La actividad de una población se mide con tasas como las de actividad, paro, y dependencia.

6.2.1.1. La tasa de actividad

La tasa de actividad mide el porcentaje de población activa con relación a la población total; también puede calcularse por sexos (tasa de actividad de hombres y mujeres) e incluso por grupos de edad. Los factores que influyen en la tasa de actividad son demográficos, como el porcentaje de jóvenes y de ancianos, y el predominio de la emigración o la inmigración, económicos, como el nivel de desarrollo; y socioculturales, como la duración de la escolarización, el trabajo de la mujer fuera del hogar, y la edad de jubilación.

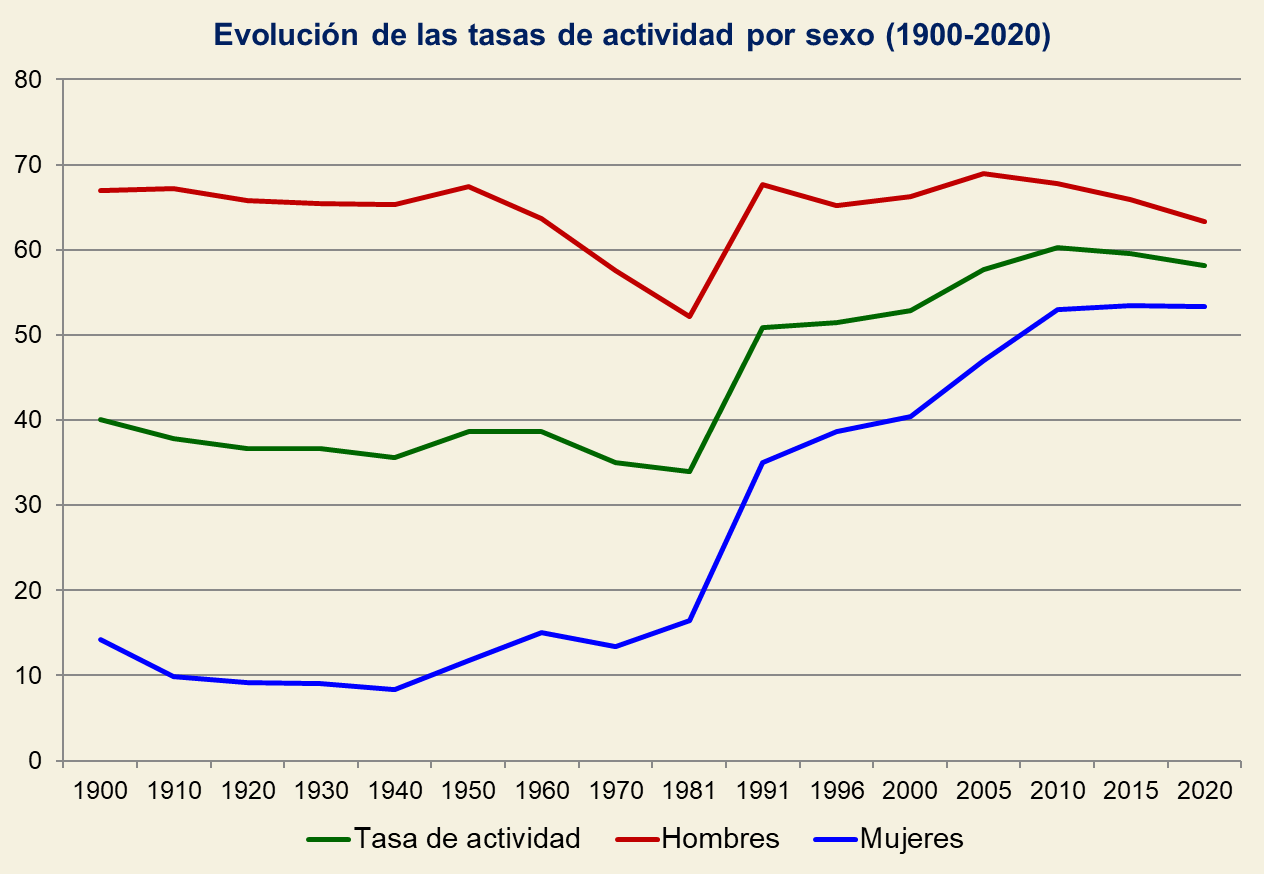

La evolución de la tasa de actividad en España ha pasado por diferentes etapas.

Entre principios del siglo XX y 1985, la tasa de actividad descendió por vanas razones, situándose en valores inferiores al 40%, e incluso, el 35%. La emigración al exterior afectó negativamente a la tasa de actividad masculina y el éxodo rural a la femenina, pues la mayoría de las mujeres que trabajaban en el campo no lo hicieron en los nuevos destinos urbanos, ante el predominio de una mentalidad tradicional que reducía su papel social al cuidado del hogar. Aumentó la tasa de dependencia de los ancianos (con la generalización de la jubilación pagada y el progresivo envejecimiento demográfico) y la de los jóvenes (al retrasarse de los 14 a los 16 años la edad mínima legal para trabajar y prolongarse la escolarización obligatoria). Y las crisis económicas desanimaron a los activos «ocultos» a buscar trabajo y aumentaron las salidas del mercado laboral mediante jubilaciones y prejubilaciones (crisis de 1925-1935 y de 1975).

Desde 1985 a 2008-2010, la tasa de actividad creció. La implantación de un nuevo sistema de elaborar la EPA -Encuesta de Población Activa- (1987) amplió la población activa, incrementándose desde niveles inferiores al 50% y aproximándose a valores cercanos a 60$. La expansión económica 1995-2008 animó a los activos ocultos a incorporarse al mercado laboral y provocó un aumento de la inmigración. Y las mujeres se han incorporado al mercado laboral de forma creciente por motivos ideológicos (cambio de mentalidad sobre su papel en la sociedad), demográficos (control de la natalidad) y económicos (crecimiento del empleo en el sector terciario y necesidad familiar de un segundo salario). Este aumento se ha mantenido a pesar de que desde 2002 se ha incrementado la población inactiva por razones estadísticas (consideración como inactivos a la población parada que no cumple los nuevos criterios de paro).

Desde la crisis económica de 2008-2010, la tasa de actividad se encuentra estabilizada, aunque con un lento descenso en su porcentaje -bajando ligeramente de valores del 60%-, lo que es debido al decrecimiento de los datos entre los hombres y aumentar algo más entre las mujeres.

La tasa de actividad varía según el sexo, la edad y el territorio.

-

En función del sexo, la tasa de actividad masculina sigue siendo superior a la femenina, especialmente en los grupos de edad por encima de 30 años, pues muchas mujeres continúan padeciendo discriminación laboral en el acceso al trabajo y ocupándose en mayor medida de las responsabilidades familiares. La mujer se ha incorporado a la actividad laboral, de manera que se ha multiplicado casi por tres el número de mujeres activas desde 1970; del mismo modo, la mujer española ha incrementado sus niveles de cualificación profesional, lo que ha provocado que en el mundo universitario actual haya matriculadas más mujeres que hombres.

-

En función de la edad, las mayores tasas de actividad para los varones se dan entre los 25 y 54 años, y, para las mujeres, entre los 20 y 24 años, decreciendo desde entonces, dado que algunas abandonan el trabajo al formar una familia, ante las dificultades para conciliar la actividad laboral y la vida familiar.

-

En función del territorio, tienen tasas de actividad más altas las comunidades que ofrecen más posibilidades de empleo en el sector terciario (Madrid, costa mediterránea y ambos archipiélagos) o que cuentan con una economía diversificada (Navarra y La Rioja). En cambio, tienen tasas más bajas las comunidades, con mayor porcentaje de población joven (Andalucías), con menor dinamismo económico y mayor envejecimiento (las del interior peninsular) o con prolongada incidencia de la crisis industrial (cornisa cantábrica, con Asturias y Cantabria).

6.2.1.2. La tasa de paro

Los desempleados o parados son aquellos que no tienen trabajo y lo están buscando. Se subdividen entre los que tuvieron trabajo algunas vez y ahora se encuentran en paro y aquellos que buscan su primer empleo. Esta tasa ha presentado siempre importantes fluctuaciones en el tiempo, en función del comportamiento de la economía y su capacidad para crear nuevos empleos. En épocas de crisis económicas se destruye mucho empleo, y la tasa de paro crece de forma rápida; en cambio, en la etapas de crecimiento económico, el número de puestos de trabajo aumenta, y la tasa de paro tiende a descender de forma paulatina. También, depende de factores demográficos, según el volumen de la propia población activa; o factores sociales, como la flexibilidad labora y para el despido; y, culturales, la formación de la mano de obra.

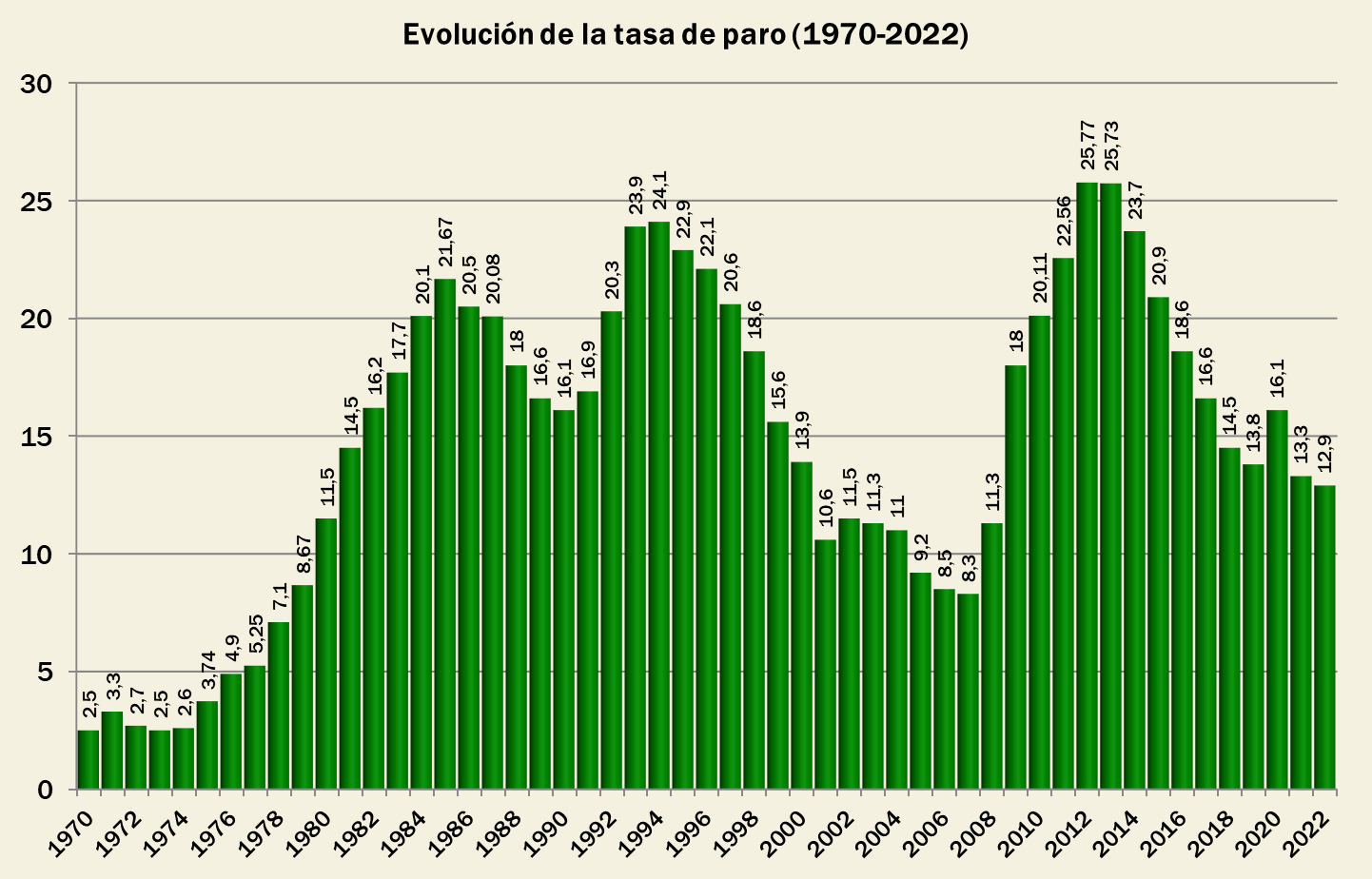

La evolución de la tasa de paro ha pasado por diferentes etapas.

Entre 1900 y 1975, el paro no fue un problema grave, pues la presión demográfica sobre el mercado laboral se resolvía mediante la emigración al exterior y la escasa incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar además el abundante subempleo no se contabilizaba como paro. La elevación principal durante este periodo tuvo lugar entre 1915 y 1940 y estuvo causada por el crecimiento de la población en edad laboral, las dificultades para la emigración transoceánica, la crisis económica de 1929 y los problemas económicos durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.

La tasa de paro creció a partir de 1973 con la situación económica derivada de la crisis energética e industrial, pasando del casi pleno empleo (< 2 % de paro) a cerca de tres millones de parados en 1985, superando incluso el 21,67% del total; entre 1975 y 1985, el paro experimentó un gran aumento por la destrucción de empleo causada por la crisis y la reconversión industrial, unido a una mayor demanda laboral por parte de los emigrantes retornados, las mujeres, y una población joven más numerosa, la generación del «baby boom».

Entre 1985 y 1995, el paro pasó por dos fases: un descenso apreciable entre 1985 y 1992 por la mejora de la situación económica; y un aumento entre 1992 y 1996, debido a la crisis económica de estos años causada por los ajustes realizados para entrar en el euro, alcanzando aproximadamente el 24.1% en 1994.

Desde 1996 hasta 2007 se ha mantenido una tendencia descendente, de manera que en 1999 la tasa de paro era ya del 15,63% y en 2007 afectaba solamente al 8,26% de la población activa. El crecimiento de la actividad económica en un ciclo expansivo desde 1996 hasta 2008, la flexibilización del mercado laboral y la creación de nuevos tipos de contratos para facilitar el trabajo de los jóvenes (contratos para la formación y en prácticas), los apoyos de la administración, la reducción del tamaño de las generaciones que llegan a la edad laboral, etc., han facilitado en estos años un descenso sensible en la tasa y en el número de parados, hasta el punto de que el sistema productivo español ha necesitado un elevado número de activos que se han cubierto con población inmigrante.

A partir de 2008 la llegada de un nuevo ciclo económico marcado por la crisis financiera, la crisis de la deuda y los recortes en el gasto público, lo que ha conllevado y el descenso del consumo, de la actividad económica y el incremento de las tasas de paro, en el marco de una etapa de recesión mundial, alcanzando la cifra del 25,77% en 2012 (EPA), con más de 6,2 millones de desempleados. En la actualidad, las cifras de paro se deben principalmente al aumento de la productividad, que reduce la necesidad de mano de obra; y a coyunturas económicas recesivas, como la iniciada en 2008. Las altas cifras alcanzadas en comparación con otros países vecinos están motivadas por la estructura del empleo en la que han tenido elevado peso los sectores más golpeados por la crisis internacional -la construcción y los servicios de baja cualificación- y por la existencia de tasas más altas de contratación temporal que facilitan los despidos. Durante 2013, con el gobierno de Mariano Rajoy, las cifras se estabilizaron y a partir de 2014 fueron mejoraron; se consiguió invertir una tendencia decreciente y al final de sus seis años y medio de mandato hay casi dos millones más de afiliados a la Seguridad Social y más de millón y medio de nuevos ocupados y ello sin apoyarse en la creación de empleo público.

Durante los gobiernos de Pedro Sánchez se han producido cambios en el desempleo bastante relevantes. Durante 2018 y 2019 tanto el paro como la ocupación se mantienen, posiblemente gracias a no derogar las leyes laborales de Rajoy. No obstante, a consecuencia del Covid-19, en 2020 la actividad económica se reduce, el paro se dispara y ello a pesar de que los trabajadores en ERTE’s se contabilizan como ocupados y no como parados. En 2021 la actividad comienza a recuperarse y las cifras de empleo mejoran. En el segundo semestre de 2021 se superan los valores de empleo anteriores a la pandemia. En 2022 continua la mejoría. Señalar que a primeros de 2022 entró en vigor la nueva reforma laboral de Pedro Sánchez. El cambio principal consistió en limitar los contratos temporales favoreciendo los fijos - discontinuos. España cerró el año 2022 con una tasa de desempleo del 12,87%.

El paro es un gran problema social que trata de ser paliado mediante las prestaciones por desempleo, unos ingresos mensuales que reciben quienes han trabajado y ahora están desempleados. Pero, no sólo es importante tener trabajo, sino también unas condiciones laborales aceptables. Precisamente, con la crisis de 2008 la precariedad laboral al crearse muchos empleos temporales

El mercado de trabajo y las relaciones laborales han cambiado para aproximarse a modelos más flexibles, impuestos por la globalización económicas. Así pues, la tasa de paro presenta variaciones, según consideremos diferentes aspectos.

-

Según el sexo, es mayor el paro femenino, por la persistencia de discriminación hacia las mujeres, su mayor ocupación a tiempo parcial; y en sectores no cualificados o afectados por recortes, como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En ciertos contextos culturales de nuestro país aún se sigue pensando que en muchas familias el sueldo de la mujer es menos importante que el del marido y, en todo caso, sólo complementario.

-

Según la edad, es mayor el desempleo juvenil, sobre todo en la obtención del primer empleo, y entre los mayores de 45 años, especialmente a los parados de larga duración.

-

Según el nivel de formación, el paro aumenta cuando disminuye la cualificación al ser mayor la competencia por los puestos de trabajo.

-

Según la época del año, el paro sube en invierno, al finalizar la recogida de las cosechas y la temporada turística.

-

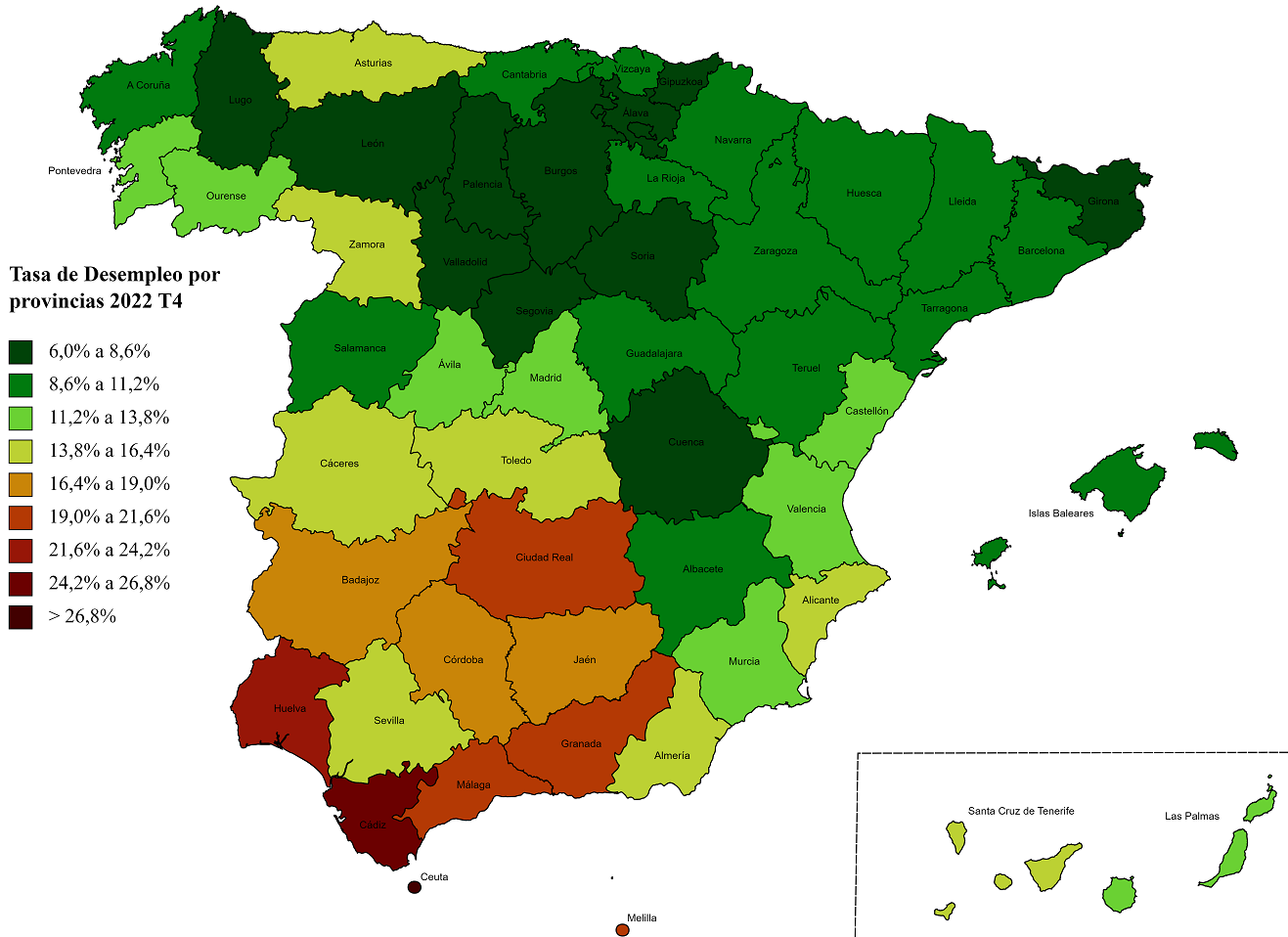

Y según los territorios, las tasas de paro más altas correspondían tradicionalmente a las comunidades con menor dinamismo económico o mayor peso de la población joven. Desde la crisis de 2008, se sumaron las comunidades litorales con economías basadas en la construcción, y los servicios de baja cualificación. En cambio, las tasas de paro son más bajas en las comunidades con economías más diversificadas y de mayor componente tecnológico, o con bajas tasas de actividad por envejecimiento. De esta manera, las comunidades autónomas más afectadas son Andalucía, Canarias, Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

Para fomentar el empleo se han adoptado diferentes medidas. La flexibilización del mercado laboral para promover la contratación, el fomento del autoempleo y del espíritu emprendedor, t las ayudas a la contratación de personas con especiales dificultades, como los desempleados de larga duración, los discapacitados, y las personas mayores de 45 años han sido algunos de los objetivos preferentes en las ayudas estatales y autonómicas para fomentar el empleo. Además, el apoyo al empleo juvenil ha sido objeto de una financiación especial por parte de la UE a través de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, dotada con 6.000 millones de euros para el periodo 2014-2020. La percibieron los Estados que como España cuentan con más de un 25% de desempleo juvenil. Los fondos se dirigieron especialmente a los llamados «ni-ni», jóvenes entre 15 y 30 años que ni trabajan, ni estudian, ni reciben formación, destinarán a la orientación y a la formación profesional; la realización de prácticas en empresas y el estímulo de la contratación; y el apoyo al autoempleo y el emprendimiento.

6.2.2. Los sectores económicos

La evolución de los activos, según su sector económico, pone de relieve el cambio económico del país, aunque hemos de advertir un largo proceso, con la pérdida acelerada de la agricultura, el crecimiento de la industria, y, sobre todo, del sector servicios. Los cambios en la estructura productiva (reconversión industrial, robotización...) y la aparición de nuevos modelos de relaciones laborales han tenido sus consecuencias sobre el mercado de trabajo y sobre los asalariados: jubilaciones anticipadas, paro, acortamiento de la vida laboral, etc. Los periodos de formación se han ampliado, tanto por la extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años y la oferta de formación profesional, como por el acceso a estudios superiores de amplias capas de la población.

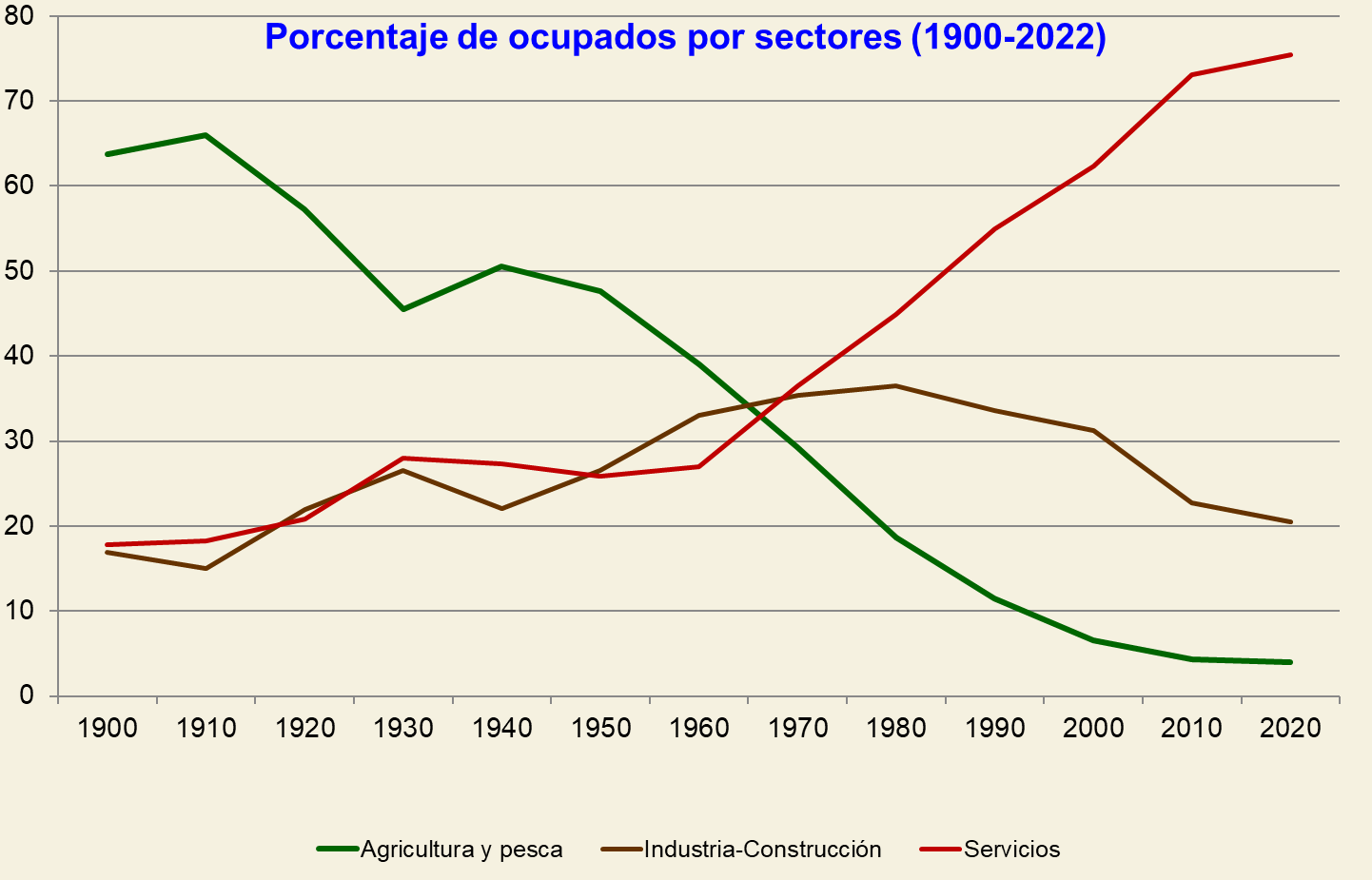

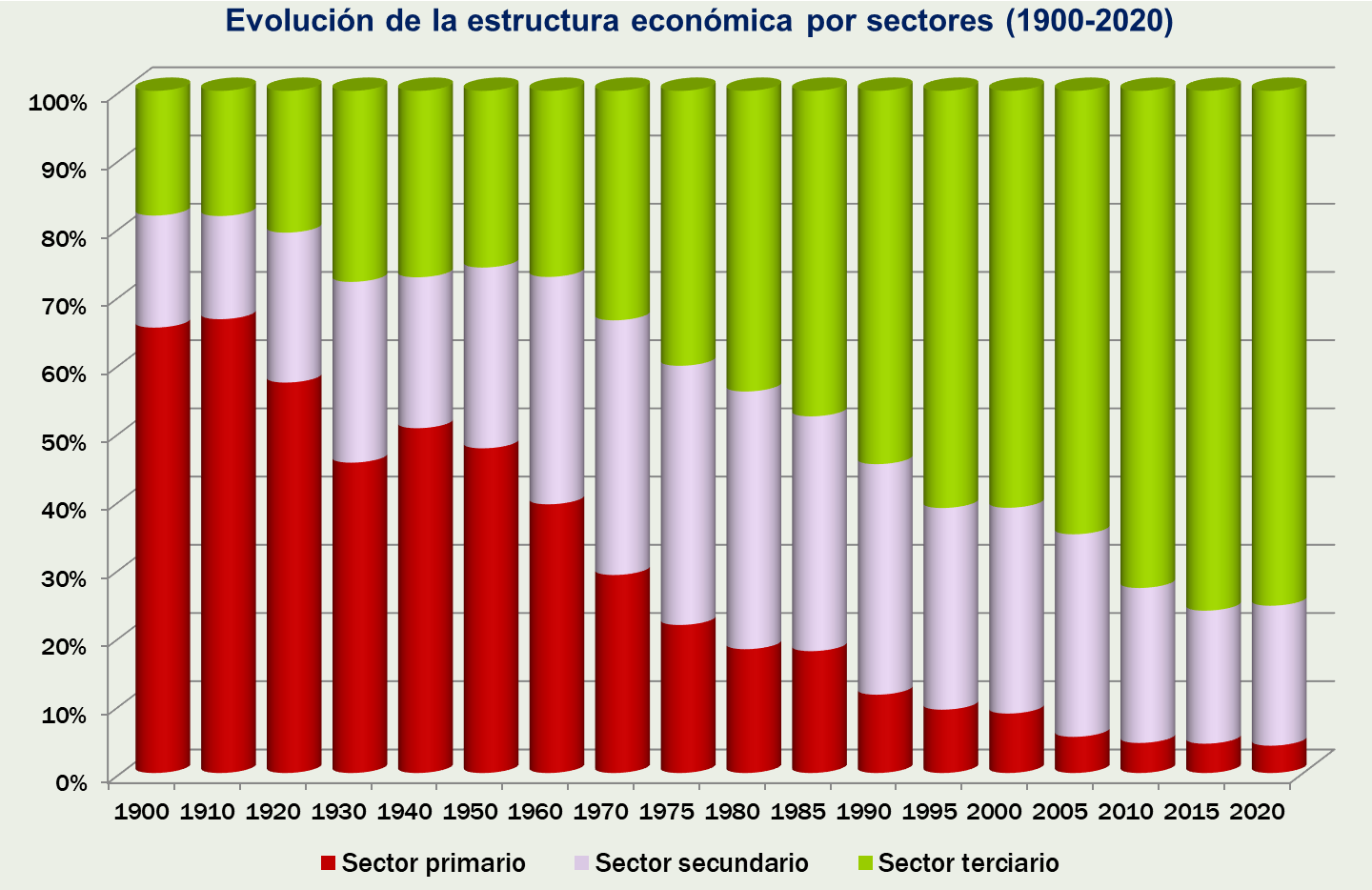

Desde el comienzo de siglo, la llegada de población inmigrante ha contribuido de forma decisiva a incrementar la dimensión de la población activa. A principios del siglo XX, el sector primario ocupaba a la mayoría de la población, dado que la economía y la sociedad eran agrarias, ocupando a más del 64% de los activos. En cambio era escasa la ocupación en el sector secundario por el insuficiente desarrollo industrial; y en el sector terciario, por el bajo nivel de vida. Durante el primer tercio del siglo XX, la ocupación en el sector primario descendió al iniciarse el éxodo rural. Paralelamente, creció la ocupación en el sector secundario con el impulso dado a la industria y a las obras públicas por la dictadura de Primo de Rivera; y en el sector terciario por la mejora del nivel de vida.

Durante la Guerra Civil y la posguerra, la ocupación en el sector primario se recuperó, pues la población permaneció en el campo ante las dificultades de empleo y de alimentación existentes en las ciudades; y ante las expectativas levantadas inicialmente por la política de colonización agraria del franquismo. En cambio, la ocupación en el sector secundario se frenó durante la guerra por la destrucción de industrias y creció lentamente en la posguerra por los problemas creados por la autarquía a la recuperación industrial. La ocupación en el sector terciario también retrocedió por la destrucción de servicios y el descenso del nivel de vida.

Entre 1960 y 1975 se aceleró la reducción de la población ocupada en el sector primario al intensificarse el éxodo rural con la mecanización del campo y con la oferta de empleo en los otros dos sectores. La ocupación en el sector secundario creció gracias al impulso dado a la industria por los planes de desarrollo y al aumento de la construcción en las ciudades industriales y en las áreas turísticas. Y la ocupación terciaria también aumentó con la población trasvasada desde el sector primario; y con el crecimiento de servicios impulsados por la industria, el turismo, y el aumento del nivel de vida: transporte, finanzas, hostelería, educación, sanidad.

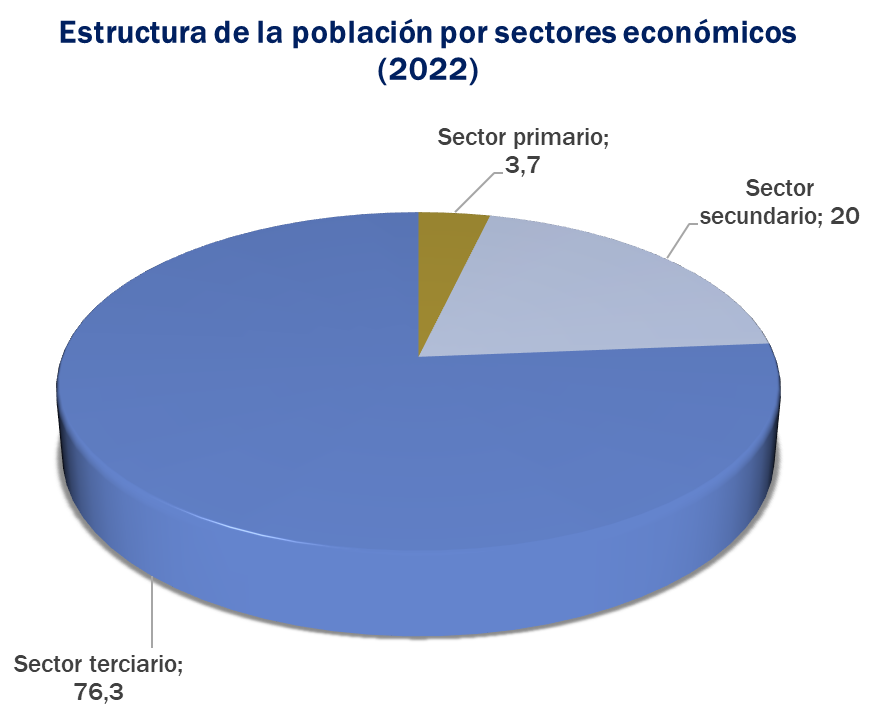

Desde 1975 hasta la actualidad, la ocupación en el sector primario ha desacelerado su descenso por la detención del éxodo rural a raíz de la crisis y porque ya se encuentra en niveles bajos (3,7% en 2022). La agricultura ya solo tiene cierto peso entre la población ocupada en las Comunidades interiores, aunque destaca alguna Comunidad mediterránea en la que la nueva agricultura ha generado bastantes puestos de trabajo (Murcia, partes de Andalucía, etc.).

La ocupación en el sector secundario ha disminuido. La industria se vio muy afectada por la crisis de 1975 y trasvasó parte de su población al sector terciario; y tras la crisis, incorpora nuevas tecnologías que requieren menos mano de obra y demanda cada vez más servicios a la producción, dando lugar al conocido fenómeno de «terciarización de la industria». La construcción, a pesar de su auge hasta la crisis de 2008, no ha compensado esta tendencia. En la actualidad, las cifras de ocupación secundaria son similares a las de los países del entorno (20% en 2022). La industria mantiene aún un peso considerable en el País Vasco y algunas comunidades vecinas; Navarra y La Rioja mantienen también cierto peso relativo en la industria actual; la crisis económica ha conllevado una pérdida mayor del sector de la construcción, aunque en los últimos años se haya recuperado en parte.

La ocupación en el sector terciario o servicios -integrando transporte, sanidad, educación, comercio, turismo, finanzas, etc.- ha crecido sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del XXI, gracias al aumento del nivel de vida, que exige servicios cada vez más numerosos y especializados; el trasvase de población desde los otros dos sectores; la creación de la administración autonómica y europea; la implantación del estado del bienestar, y los cambios sociales que impulsan servicios relacionados con el envejecimiento, el ocio, la inmigración, la incorporación de la mujeres al trabajo, la calidad, y las nuevas tecnologías. En la actualidad, la ocupación en este sector es mayoritaria (76,3% en 2022), advirtiéndose una estabilización desde hace unos años, con escasas fluctuaciones.

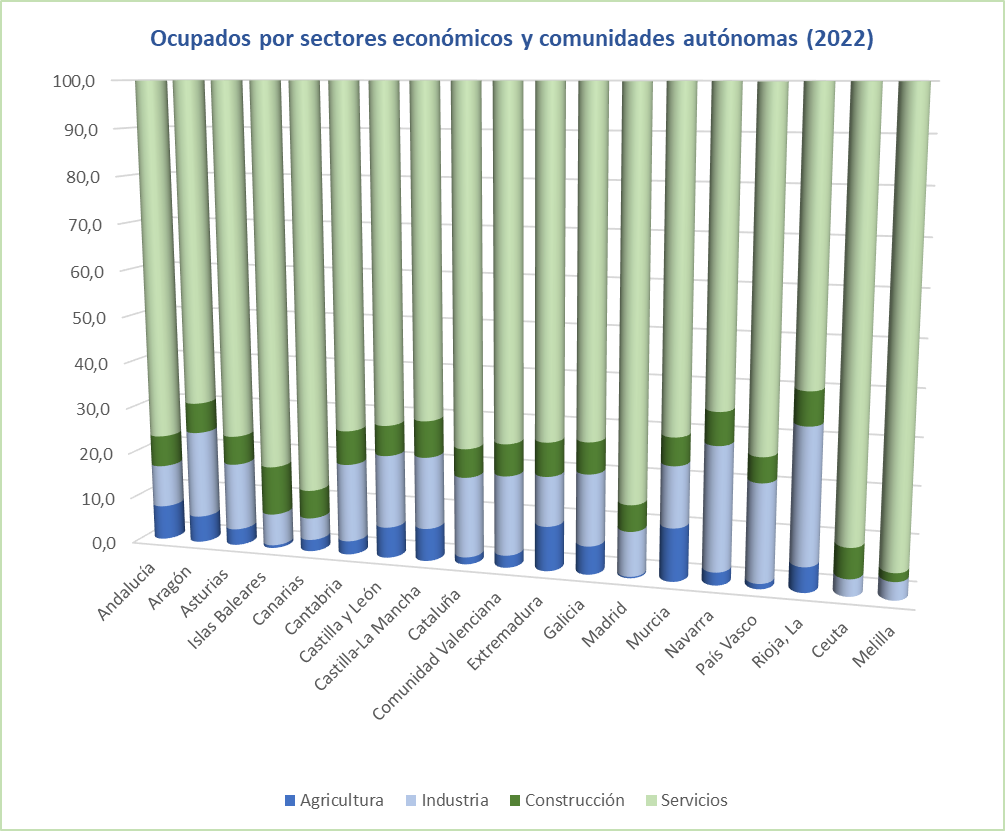

La distribución espacial de la ocupación por sectores económicos es contrastada. El sector primario tiene mayor peso en las comunidades del sur y del interior peninsular (Murcia, Extremadura, Andalucía). El sector secundario en comunidades con tradición o diversificación industrial; o predominio de subsectores intensivos en mano de obra (La Rioja, Navarra, País Vasco y Cataluña). Y el sector terciario en Madrid, las comunidades más turísticas, Ceuta y Melilla.

6.3. Nivel formativo

La población española cuenta con un nivel de formación equiparable al de cualquier país desarrollado y prácticamente se encuentra escolarizada el 100% de la misma. De esta forma, los niveles educativos de la población española han crecido sustancialmente en el último tercio del siglo XX gracias extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años y al incremento del número de jóvenes que acceden a estudios superiores.

En consecuencia, algunos indicadores señalan esta mejora en la formación:

-

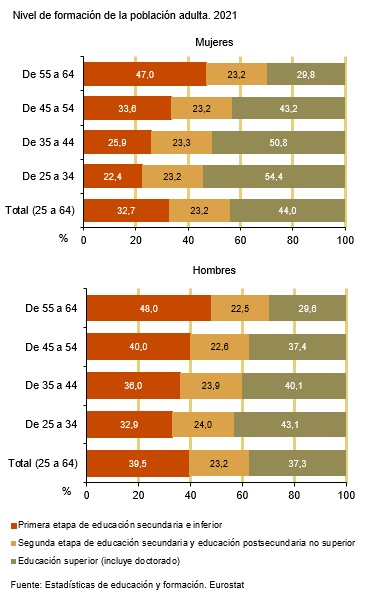

En el año 2021, un 39,5% de hombres y un 32,7% de mujeres (de 25 a 64 años) tenían un nivel de formación correspondiente a primera etapa de educación secundaria e inferior (nivel 0-2). En el nivel de formación de segunda etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior (nivel 3-4) los porcentajes eran más bajos, 23,2% de hombres y de mujeres. Para el mismo grupo de edad y nivel de formación de educación superior (nivel 5-8) los porcentajes eran 37,3% de hombres y 44,0% de mujeres.

-

En la población de 25 a 34 años un 43,1% de hombres y un 54,4% de mujeres tenían un nivel de formación correspondiente a educación superior y doctorado (nivel 5-8). En este nivel de educación se produce la mayor diferencia entre sexos. Para este mismo grupo de edad, con nivel de formación de primera etapa de educación secundaria e inferior los porcentajes eran de 32,9% de hombres y 22,4% de mujeres.

-

En la UE-27 el porcentaje más alto correspondía a la población con 2ª etapa de educación secundaria (nivel 3-4), siendo superior el porcentaje de los hombres (47,8%) al de las mujeres (44,0%). Estos valores duplicaban a los de España, el porcentaje más bajo correspondía a la 1ª etapa de educación secundaria (nivel 0-2), con un 21,4% de hombres y un 19,9% de mujeres.

No obstante, España es uno de los países de la Unión Europea con mayores tasas de abandono escolar, fenómeno que afecta más a los chicos que a las chicas, siendo las mujeres las que, en las últimas décadas, ha mejorado más sustancialmente su nivel de formación, hasta el punto de superar ya a los hombres tanto en tiempo de permanencia en el sistema educativo como en lo que respecta a las tasas de escolarización universitaria, si bien no en todas las especialidades. El problema, en cuanto a la formación en nuestro país, se relaciona principalmente con los acelerados cambios tecnológicos, que en ocasiones se implementan y asumen con retraso respecto a otros países más avanzados. Esto exige políticas que fomenten la adopción de los avances tecnológicos en el mundo educativo y profesional. Por tanto, la formación continua es el reto que la sociedad actual y, sobre todo, las nuevas generaciones deben afrontar. El capital humano, los niveles de cualificación profesional, etc., constituyen factores decisivos en el progreso social y económico de las sociedades contemporáneas.

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0