Los fenómenos migratorios son de gran interés para diferentes tipos de científicos sociales (demógrafos, geógrafos, economistas, sociólogos, etc). A pesar de su amplia diversidad, estos movimientos presentan algunas peculiaridades comunes, algunas regularidades, que permiten estudiarlos y elaborar modelos que los pueden explicar a lo largo de la Historia. Así han surgido algunos modelos como los que vamos a ver a continuación:.

a) Las leyes de Ravenstein

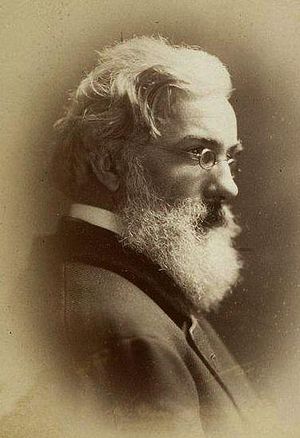

E. G. Ravenstein formuló unos principios en 1889 que recibieron el nombre de "leyes". Esas leyes respondería más a la idea de estructuras, patrones, rasgos o características que pueden observarse mediante la comparación de los datos demográficos en los que se reflejan los

cambios espaciales de la población que a Leyes propiamente dichas.

Sus conclusiones, que se aplican en su mayor parte al éxodo rural, fueron las siguientes:

- La mayoría de los migrantes procede de una corta distancia.

- Las mujeres emigran en mayor número que los hombres.

- Cuando la distancia es muy grande, predomina el sexo masculino. Los emigrantes del medio rural se dirigen, cuando realizan largos desplazamientos, únicamente a las ciudades más grandes.

- Si la distancia es bastante grande, tiene lugar una especie de migración por etapas. En esta migración por etapas, los lugares dejados vacantes al emigrar, pueden ser ocupados por migrantes de áreas más alejadas. La migración por etapas suele dirigirse a centros poblados progresivamente mayores.

- Las corrientes migratorias principales generan unas corrientes secundarias que suelen ser compensatorias, de menores proporciones y en sentido inverso.

- En el éxodo rural predomina la población joven (adolescentes y adultos jóvenes).

- Los nacidos en las ciudades son menos migrantes que los nacidos en el medio rural.

- Las causas principales de los movimientos migratorios son económicas.

Revenstein fue el primer autor que planteó la teoría de atracción-repulsión, según la cual existen factores negativos que propician la expulsión de mano de obra, así como otros positivos que favorecen la llegada de inmigrantes, peor, que en su mayor parte, implican la búsqueda de una mejor vida. si bien, algunas de estas leyes ya no son tan vigentes como a finales del siglo XIX, si que otras se pueden aún cumplir.

b) La teoría de Zelinsky

Wilbur Zelinsky, geógrafo norteamericano, formula en 1971 el modelo de la transición de la movilidad con el que pretende explicar los cambios sucesivos que experimenta la movilidad territorial de la población en las sociedades con distinto nivel de desarrollo económico

Con su modelo este autor trataba de dar respuestas a las limitaciones del modelo de transición demográfica, el cual, centrado como está en la evolución de la natalidad y de la mortalidad, margina o no considera suficientemente los cambios en las migraciones humanas, a pesar del procesos de cambio en la estructura laboral y en la consiguiente redistribución territorial de la población. Zelinsky distingue en su modelo de la transición de la movilidad cinco etapas o fases:

- Fase inicial: Se caracteriza por la escasa movilidad tanto desde la perspectiva geográfica como social. Corresponde a sociedades agrícolas tradicionales (comercio, uso de la tierra, prácticas religiosas...), y se corresponde con regímenes demográficos pretransicionales (fecundidad moderadamente alta y levemente fluctuantes, mortalidad alta pero muy fluctuante, crecimiento demográfico o vegetativo bajo o muy bajo).

- Fase correspondiente a la sociedad en transición temprana: se caracteriza, en la escala nacional, por un incremento de la movilidad temporal hacia las áreas de mayor desarrollo económico relativo a partir del éxodo rural‐urbano y a escala internacional por migraciones entre países y migraciones hacia las fronteras de colonización. En esta etapa la afluencia de inmigrantes internacionales, que en buena medida corresponden a trabajadores calificados es la norma. Ello es posible porque en esta fase, que corresponde con el inicio de la transición demográfica, se produce un incremento del crecimiento natural, como consecuencia del descenso de la mortalidad y de una elevada natalidad.

- Fase denominada como “sociedad en transición tardía”: los movimientos interurbanos se incrementan y se desacelera y decrece la migración rural‐urbana. Paralelamente esta fase se corresponde con la de desaceleración del crecimiento natural por declive progresivo de la natalidad descenso continuado de la mortalidad.

- Fase postransicional o de “sociedad avanzada”: aparece caracterizada por una sociedad muy urbanizada, que presente un crecimiento natural bajo, como consecuencia de la baja mortalidad y de una fecundidad controlada. Es esta etapa los movimientos urbano‐rurales se generalizan y se aceleran los procesos crecimiento desde las áreas centrales de las ciudades hacia los suburbios, la circulación obligada (trabajo, residencia) se convierte en norma en los espacios urbanos, singularmente metropolitanos a la vez que se incrementa la afluencia de inmigración extranjera desde países menos desarrollados hacia los más desarrollados.

- La quinta y última fase (la que corresponde a la calificad por Zelinsky como “sociedad superavanzada del futuro”) predomina la migración interurbana e intraurbana en un contexto de transición demográfica finalizada.