Anexo III. El urbanismo utópico

Una de las consecuencias de la Revolución Industrial fue la progresiva degradación del espacio urbano. Las condiciones de vida para las clases obreras, especialmente, eran extremadamente duras. El hacinamiento, la ausencia casi total de servicios, la falta de higiene junto a las largas jornadas laborales, el trabajo infantil, etc. provocó una elevada la tasa de mortalidad entre la clase obrera. El desorden urbano es visto como el resultado de la desorganización del sistema capitalista y la filosofía del laisser-faire. Los propietarios del suelo y los especuladores podían hacer prácticamente lo que querían dado que el Estado no podía intervenir en estos campos. Esto motiva que diferentes pensadores se posicionen a favor de tomar medidas para solucionar esta injusticia social y ordenar el caos creado en esta primera fase de la Revolución Industrial. Muchas de estas soluciones se plantearon desde el urbanismo, ya que a través de un nuevo modelo de planeación y de una reforma de la ciudad se podría actuar sobre la propia organización de la sociedad. Esta nueva corriente de reflexión propone reorganizar la sociedad, la producción y la ciudad y, generalmente, ello se consigue interviniendo en la vida económica y social de los individuos.

Fueron numerosas las propuestas que se plantearon, todas ellas denominadas como utopista reformistas, si bien nos detendremos en las más destacadas, las aportaciones de Owen, Fourier, Cabet y Richardson. Realmente, la influencia de los utópicos no fue muy amplia, porque sus propuestas fracasaron de forma sistemática. Normalmente se centraban en modelos de asentamientos urbano-rurales, autosuficientes y con una organización social comunitaria. Abogaban por una organización cooperativa, donde el reparto de los beneficios se hiciese en proporción al trabajo aportado y a las necesidades. Estos nuevos asentamientos solían presentar características comunes:

- Se trata de asentamiento de dimensiones reducidas, lejos de las dimensiones que estaban adquiriendo las ciudades industriales.

- Se implantan en el medio rural y los espacios verdes y abiertos cobran una gran relevancia, justificándolos en base a exigencias de salud pública.

- Se plantean edificios como conjuntos urbanos autosuficientes, en los que se concede un papel central a la vivienda.

- Existe un análisis de las actividades humanas para la organización del espacio, estableciendo espacios diferenciados para las distintas funciones: residencia, trabajo, ocio, etc.

- Se concede importancia a la estética.

Esta corriente será criticada por representantes marxista, como Engels y Marx, ya que consideraban que partían de premisas erroóneas ya que no proponían eliminar el origen de la situación, el propio sistema, sino que promovían reformas dentro del sistema.

A continuación, comentaremos las aportaciones de algunos de los representantes más destacados de esta corriente.

Robert Owen provenía de una familia obrera y experimentó en su niñez las condiciones de vida y miseria del proletario. Aunque llegó a ser un próspero empresario, se mostró crítico con la situación provocada por el Capitalismo y llevó a cabo una serie de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores. Robert Owen promovió la construcción de una comunidad modelo en Escocia a la que bautizó como New Lanark. En esta comunidad experimentó una serie de medidas para mejorar las condiciones de vida de sus obreros. Implantó su factoría en una zona rural para huir del hacinamiento de la gran ciudad y promovió viviendas para sus obreros junto con una serie de servicios colectivos como un economato. También reguló el trabajo infantil y dirigió sus esfuerzos a la reducción de la jornada laboral (10 horas). También creó las primeras escuelas infantiles de Inglaterra. Consideraba que debía existir la escolaridad obligatoria, ya que la educación era la vía para acabar con la miseria y un vehículo fundamental para incrementar las oportunidades de sus trabajadores.

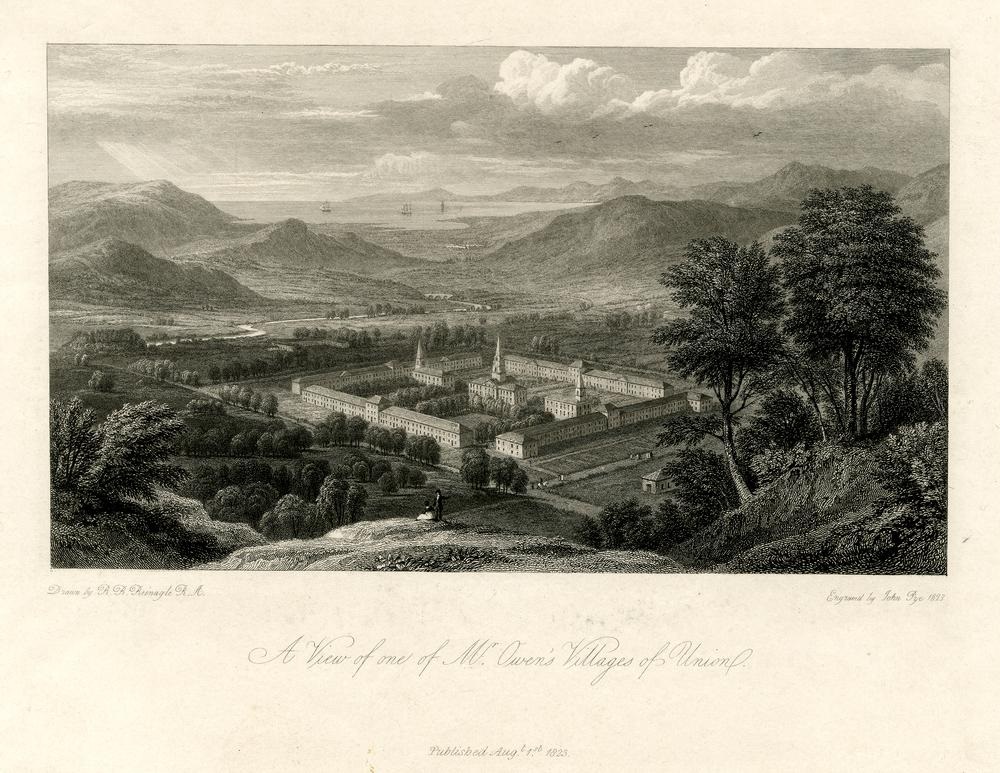

Owen planteaba la reforma de los modos de producción industrial. Para ello, proponía la creación de pequeñas comunidades semi-rurales con una población estimada de unas 1.200 personas. Se trataría de una ciudad modelo, el “paralelogramo”, en medio de un espacio verde, con asentamientos distribuidos en el territorio, pero interrelacionadas. Este modelo de ciudad consistía en una especie de palacio social, un edificio que aglutinaba todas las funciones: residencial, industrial, ocio, educación. El cultivo de las tierras circundantes proporcionaba autoabastecimiento. Su modelo de organización social se basaba en la vida en comunidad. Para llevar a la práctica su idea compró en 1825 tierras en Indiana (USA) y fundó la colonia de New Harmony con objeto de plasmar sus propuestas socialistas. El lugar fue un reclamo para intelectuales, pero no atrajo a agricultores o trabajadores. El proyecto fracasó y Owen perdió gran parte de su fortuna, teniendo que abandonar el lugar y regresar a Europa.

|

|

|

Figura 50. a Retrato de R. Owen. Fuente: British Libray, CC BY-NC-SA 4.0, |

Figura 50 b. Litografía de una de las villas propuestas por Owen. Fuente: British Libray, CC BY-NC-SA 4.0, |

Un vídeo sobre este autor:

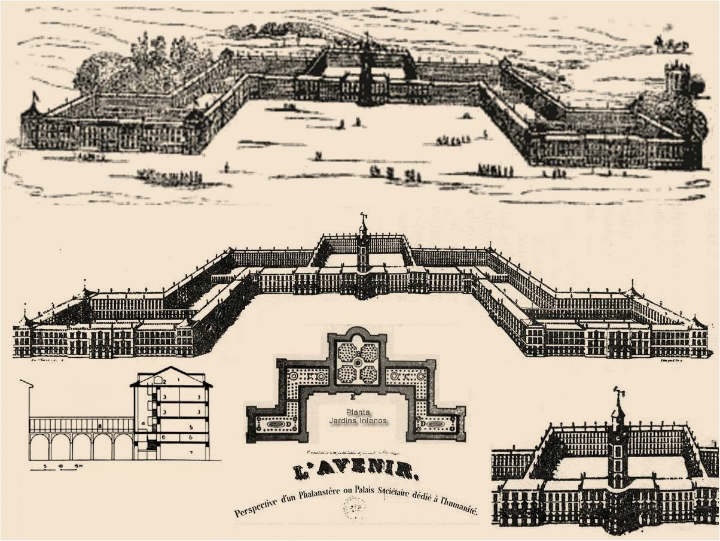

Otro reformista utópico destacado fue Charles Fourier, que propuso su idea del Falansterio, o palacio social, consistente también en un gran edificio que albergaría a 1620 personas, cifra resultante de hacer un análisis de las personalidades existente y considerada como el número que permitía obtener una armonía en la mezcla de caracteres diferentes. Consistiría también en una célula urbano-rural con carácter industrial. En el centro del Palacio, se concentrarían las funciones públicas. En los laterales, se dispondrían las funciones residenciales y productivas. Esta propuesta debido a su detallada descripción, puede ser considerada uno de los modelos más significativos del preurbanismo progresista. No se limita a la ordenación física del espacio, sino que también regula de manera sistemática las actividades de sus residentes.

|

|

| Figura 51. Charles Fourier. Modelo de falanserio. fuente: wikipedia | |

Se debe destacar también la aportación de Étienne Cabet y, especialmente, la impronta que dejó su famosa obra Viaje a Icaria. Se trató de una novela donde criticó duramente al capitalismo. En ella, hacía una defensa de la vida comunitaria en una ciudad ideal, a la que denominó Icaria. Planteaba una utopía comunista donde se produjese una uniformidad en el régimen de vida de sus habitantes. El libro tuvo una gran repercusión, sus postulados ganaron una considerable número de seguidores, algunos de los cuales se movilizaron para materializar esa sociedad utópica en América. Para ello, compraron tierras primero en Texas y posteriormente en Nauvoo (Illinois), un antiguo poblado mormón, y comenzaron a vivir en comunidad. Nauvoo se convertiría en la primera Comunidad Icariana permanente, y los Icarianos se basaron en el modo de organización comunitario y en el sistema de organización que se planteaba en el libro de Viaje a Icaria. Posteriormente, hubo otras fundaciones similares en Cheltenham (Missouri), Corning, Iowa o Cloverdale, California.

|

|

| Figura 52.E. Cabet. Poblado icariano en Corning, Iowa (EEUU) | |

Por último, haremos una breve mención a otro utópico, Benjamin Ward Richardson, médico inglés interesado por la epidemiología y la introducción de la higiene y salubridad en las ciudades. Este pensador no puede ubicarse en posturas tan comunistas. Es autor del libro Hygeia (1876), en la que describe una ciudad donde se someten sus elementos a una disposición espacial precisa con el fin de garantizar una mayor higiene. En la obra también se describe como se deben orientar y disponer el interior de las viviendas con objeto de obtener un mayor bienestar físico de sus residentes. Sus propuestas higienistas tendrán una gran impronta en el urbanismo posterior en lo relativo a la introducción paulatina de medidas de higiene en la ciudad.

|

|

| Figura 53. B.W. Richardson. Portada del libro "Hygeia" | |

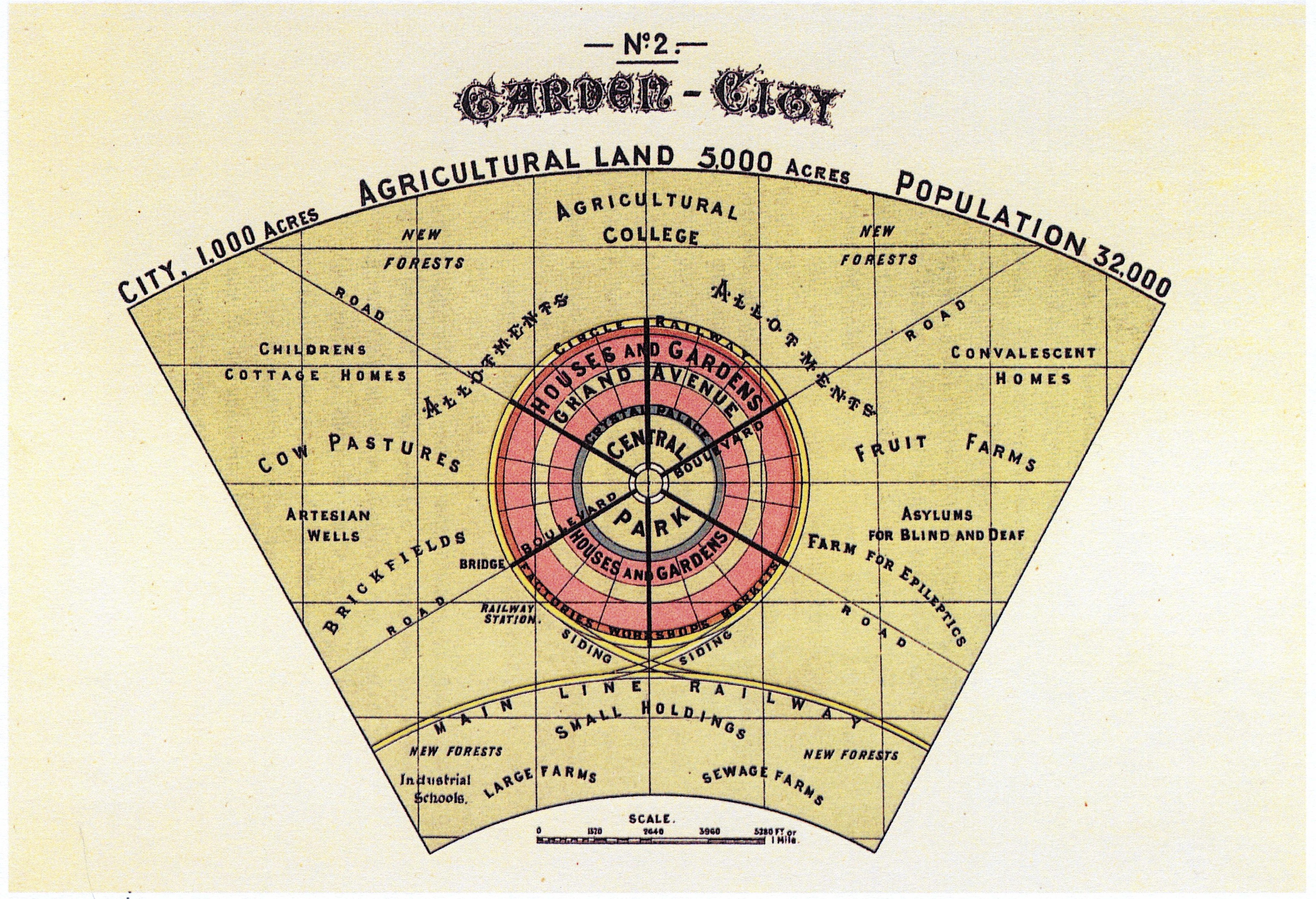

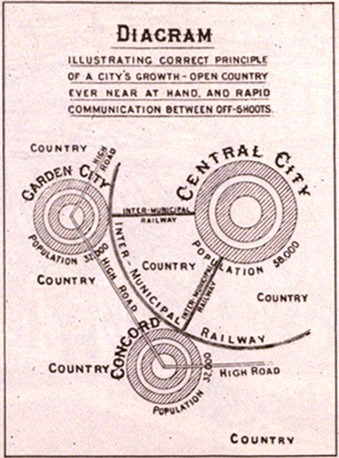

En su mayor parte, estas propuestas no pasaron de ser utopías que cuando se intentó llevar a cabo, fracasaron. Hubo algunas otras que, en mayor o menos parte, influyeron en el urbanismo del siglo XIX y XX. Entre estas, podemos destacar el modelo denominado “Ciudad Jardín”. Durante el siglo XIX se plantearon proyectos de ciudades diseñadas con extensas áreas verdes para que las personas vivieran en entornos más agradables y conectados con la naturaleza. Este diseño tomó más fuerza con el lanzamiento del libro “Ciudades Jardín del Mañana”, escrito en 1902 por Ebenezer Howard, que proponía una ciudad con una superficie que no supera las 2.500 hectáreas, de las que unas 400 estuvieran ocupadas por viviendas para unos 32.000 habitantes, mientras que el resto estaría destinados a parques públicos, plazas y espacios verdes para que las personas puedan vivir en armonía con la naturaleza. Además, plantea que en los alrededor de una ciudad jardín se pueden construir otras urbes similares que actúan como satélites de las primeras y que estarían unidas a través de carreteras y vías férreas. Este enfoque de planificación lo pudo concretar en dos ciudades-jardín: Welwyn Garden City y Letchworth Garden City, ambas al norte de Londres.

|

|

|

|

| Figura 54. Modelo de ciudad jardín. a y b esquemas de ciudad jardín incluidos en el libro de E. Howard. c. Letchworth Garden City. d. Ciudad jardín en Málaga. | |

En España, aunque no hubo ciudades-jardín al estilo de las de Inglaterra, si hubo algunos intentos por introducirlas como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Ciudad jardín de Vitoria-Gasteiz, Málaga o Córdoba. También podemos señalar la gran influencia que Howard tuvo en las políticas de anillos verdes que se han desarrollado en numerosas ciudades a lo largo y ancho de todo el planeta. La mayor parte de las veces, estos anillos se han planteado para limitar el crecimiento de la ciudad y preservar el área agrícola circundante a la ciudad. En la actualidad, predominan más los objetivos de preservación de áreas naturales para el disfrute y el ocio de la población urbanita, aunque también con objeto de promover una mayor conservación ambiental y garantizar otras funciones ecológicas

Las colonias obreras

Dentro de las propuestas reformistas, debemos hacer especial mención a las denominadas "colonias obreras". Estas propuestas urbanísticas surgen como consecuencia de iniciativas de algunos empresarios, bien por motivaciones filantrópicas, bien buscando mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores para obtener un mayor rendimiento de los mismos, promovían áreas residenciales destinadas a los obreros que contaban con relativamente altos estándares de calidad, especialmente si comparamos con los existentes en los barrios obreros de la época.

La mayoría de estas iniciativas surgen como experimentos aislados. En cierto modo, los empresarios buscaban promover una mayor implicación y compromiso de los trabajadores con la empresa, de ahí que se instalaran cerca de las fábricas,. A estos nuevos núcleos se les dotaba de unos equipamientos colectivos como colegios, mercados, iglesias, áreas verdes, para mejorar sus condiciones de vida.

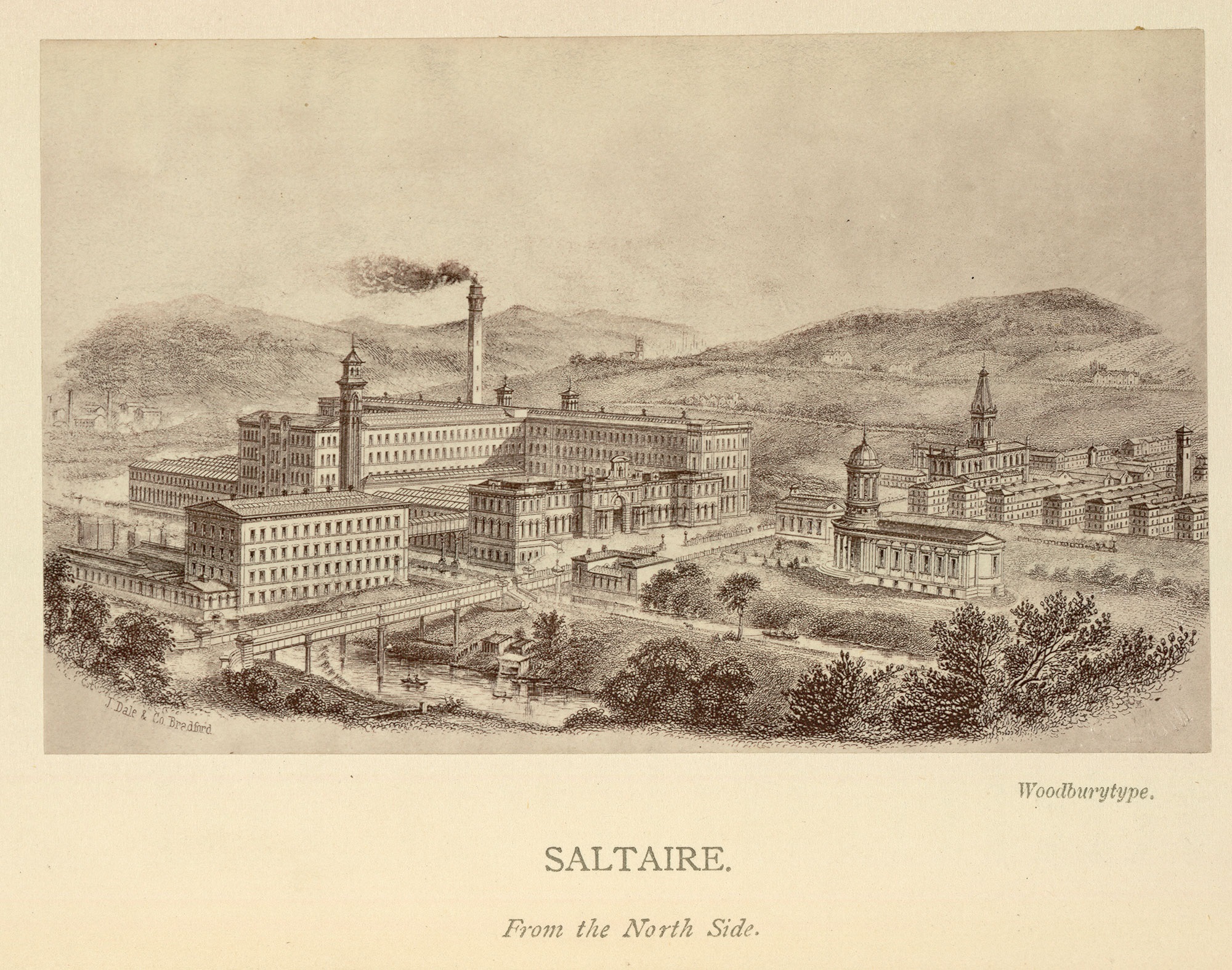

Serían iniciativas que, aunque recojan algunos de los fundamentos del Utopismo Reformista, no ansiaban una transformación social, ya que sólo querían mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Huían de las altas densidades que se ofrecían en los barrios obreros de las ciudades y promovían baja densidad de viviendas con una tipología edificatoria que, predominantemente era la vivienda unifamiliar con jardín. Encontramos diferentes ejemplos tanto en Europa como en América siempre auspiciadas por capital privado: Saltaire en Inglaterra, construida en 1852 por Titus Salt, Margareten-Höhe, fundada en 1865 en Essen por la familia Krupp en sus factorías de acero, Pullman City en los Estados Unidos, cerca de Chicago, fundada en 1880 por George Pullman, etc.

|

|

| Figura 55. Colonia obrera de Saltaire (Inglaterra). Grabado de 1877. Fotografía aérea actual | |

Saltaire representa otro ejemplo de desarrollo de asentamientos modelo para obreros que pretendió dar solución a los problemas de la ciudad industrial. Saltaire fue un ambicioso proyecto de mayores dimensiones que lo pudo ser New Lanark, lo que proporcionó un ejemplo más completo de integración entre el lugar de trabajo, las viviendas y los equipamientos colectivos. Saltaire representó un gran avance en cuanto a la planificación urbana. Se ubicó intencionadamente en un área rural, próxima a la ciudad de Bradford, pero suficientemente separada de ella. Podemos hablar en este caso del primer ejemplo de dispersión urbana planificada como modo de solucionar el problema de la congestión urbana.

Pullman-City se fundó en 1881 por George Pullman a modo de experimento social para dar residencia a los 6.000 empleados de su fábrica de vagones de ferrocarril, la Pullman Palace Car Company. Fue una ciudad planificada, situada al sur de Chicago, donde se introdujo la vertiente artística con el cuidadoso diseño de fuentes y jardines. Se incorporaron diversos equipamientos: iglesia, biblioteca, escuela, teatro. Se reguló el modo de vida de los trabajadores, con unas normas que tenían que cumplir como condición para vivir en el área. También se les cobró un alquiler. Con el diseño, que fue a cargo del arquitecto Solon Spencer Beman, se pretendió dar respuesta a las necesidades de los trabajadores dentro del vecindario. Las viviendas se formularon como viviendas unifamiliares adosadas con servicios básicos y altos estándares de calidad para la época.

En ocasiones, estas iniciativas también fracasaron. Un ejemplo de ello fue la fundación por Ruskin en 1871 de la Saint Georges Guild para la construcción de un suburbio-jardín cerca de Oxford. Sin embargo, sirvió de inspiración para William Lever, un fabricante de jabón, que construyó Port Sunlight en 1887 cerca de Liverpool. Port Sunlight ocupaba un terreno de 50 hectáreas y disponía de seiscientas viviendas unifamiliares agrupadas en pequeños conjuntos rodeados de jardines. Con esta colonia jardín planeada para 3.500 personas, Lord Lever pretendía socializar y cristianizar las relaciones comerciales y volver a una hermandad familiar que existía en los tiempos del trabajo manual. En Port Sunlight, cada casa se situaba frente a un amplio espacio verde, y cada familia tenía derecho a un huerto. Las vías peatonales se separaron de las carreteras para vehículos, para permitir que los niños caminasen de forma segura al ir a la escuela. Port Sunlight tenía tiendas, escuelas, una iglesia, un hospital, una piscina al aire libre e incluso un hotel. También disponía de instituciones culturales destinadas a los trabajadores como, por ejemplo, una sala de conciertos y la galería de arte Lady Lever.

|

|

| Figura 56. Viviendas adosadas en Port Sunligh (Inglaterra) | Figura 57. Colonia obrera de Cal Pons (Cataluña) |

En España, la mayor concentración de colonias obreras se encuentra en Cataluña, en las cuencas de los ríos Ter y Llobregat. El motivo de que las colonias catalanas se situaran junto a un río es porque esas nuevas industrias implantadas buscaban la energía hidráulica como fuerza motriz para hacer funcionar la maquinaria, ya que la región es pobre en carbón, y la hulla de importación resultaba cara para funcionar con máquinas de vapor. Los industriales encontraron en la fuerza del agua que bajaba potente desde el Pirineo (a la que apodaron la hulla blanca) una forma de abaratar costes respecto a las ya numerosas fábricas textiles que funcionaban con la energía del vapor (conocidas por este motivo como "vapores"), del entorno industrial de Barcelona, Sabadell, Tarrasa, etcétera En el periodo de 1871-1885 se fundaron algunas de las colonias industriales más importantes: Viladomiu Vell (1871), L'Ametlla de Merola (1874), colonia Burés (1874), colonia Borrás (1875), Viladomiu Nou (1880), cal Pons (1880) en el río Llobregat; la colonia Palà de Torroella (1877) en el Cardener; colonia Matabosch (1875), colonia Còdol Dret (1872), colonia Baurier (1878), colonia Vila-seca (1880), La Mambla d'Orís (1881) y Estamariu (1892), Espona (1902), en el Ter; colonia Recolons (1870), Sorribes (1888) y L'Herand (1891), en el río Freser.

Referencias

Aguado Moralejo, Itzia (2020). La evolución del planeamiento urbano. Capítulo 6. Recuperado de https://ocw.ehu.eus/mod/book/view.php?id=43446&chapterid=232

Delfante, Ch. (2006). Gran Historia de la Ciudad. De Mesopotamia a Estados Unidos [versión castellana de Angel Isac; ed. original, 1997]. Madrid: Abada.

Fourier, Ch. (2006). El Falansterio. Recuperado de http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/filosofia/falansterio/indice.html

Richardson, B.W. (1848). Hygeia: a city of health. London: Macmillan & Co. Recuperado de https://archive.org/details/b23983978

Juan Antonio Ramírez (dirigida) (2020). Historia del arte. El mundo contemporáneo. Alianza Editorial.

R. Segre (1985). Historia de la arquitectura y el urbanismo. Países desarrollados. Siglos XIX y XX. Madrid,

José Antonio Blasco (2016). El modelo original de la ciudad-jardín (Garden City). Recuperado de http://urban-networks.blogspot.com/2016/02/el-modelo-original-de-la-ciudad-jardin.html

Saltaire, un modelo de ciudad industrial en constante desarrollo. Entrada en el blog https://histambar.com/es/blog/saltaire-un-modelo-de-ciudad-industrial-en-constante-desarrollo/

AAVV (2008). Vivienda obrera y colonias industriales en la península ibérica. Generaloit de Catalunya.

Arriola Aguirre, Pedro María (1984). La Ciudad-jardín de Vitoria-Gasteiz. Lurralde, 7, 287-296. Recuperado de http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur07/07arrio/arrio07.htm

Domingo Hernández, María del Mar (2004). Vivienda obrera en Bilbao y el Bajo Nervión: las casas baratas, una nueva forma de alojamiento (1911-1936) [Tesis Doctoral]. Girona: Departament de Geografia, Història i Història de l’Art, Universitat de Girona. Recuperado de http://hdl.handle.net/10256/4973

Aguado, I., Barrutia, J., y Etxebarría, C. (2017). Anillos Verdes: algunas experiencias europeas. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, 0(73). https://doi.org/10.21138/bage.2408

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0