a) Evolución histórica

Durante la Prehistoria Reciente la ocupación del área estuvo muy ligada a los medios de cueva, destacando la subbética cordobesa, suponiendo una larga tradición hasta momentos de la Edad del Bronce. La demarcación sirve de soporte a las manifestaciones de arte rupestre de estilo levantino que recorren el arco serrano mediterráneo hasta las sierras gaditanas. Destacan los conjuntos de las sierras de Cabra y Priego.

Durante la Edad del Cobre pervive la ocupación de cuevas. Las manifestaciones megalíticas se concentran en el entorno de Íllora, relacionadas con los conjuntos genilenses de Sierra Martilla (Loja), y por último, los conjuntos localizados en el borde sureste, asomados a la cuenca del Fardes, vecinos de los conjuntos granadinos de Gorafe en la Hoya de Guadix. Se localizan escasos poblados de la edad del Cobre, aunque algunos de los datados en la edad del Bronce tienen origen en estos momentos, como es el caso de la Peña de los Gitanos (Montefrío). Suelen localizarse, tanto en las cuencas interiores como en los bordes de la demarcación, en buena relación de comunicación con las campiñas o la vega vecinas. De estos últimos, pueden señalarse los localizados en torno a Jaén, o los localizados próximos a la campiña cordobesa en Zuheros, Cabra o Luque.

La progresiva “iberización” del sector desarrollada durante la edad del Hierro nos presenta a esta demarcación serrana como un territorio periférico respecto a los grandes centros campiñeses de Córdoba y Jaén tales como los importantes de Castulo (Linares), Obulco (Porcuna), Itucci (Torreparedones, Castro del Río) o Iponoba (Cerro del Minguillar, Baena). Pueden señalarse grandes asentamientos ibéricos solamente en el borde mismo de las subbéticas, tales comoAurgi (Jaén) y Tucci (Martos), y algunos más al interior como Igabrum (Cabra). El resto del territorio se organizó a base de numerosos asentamientos menores de vocación rural que formaron una red más densa en: La cabecera del Guadajoz (con sus afluentes Víboras, San Juan y Salado) y el arco de sierra al sur.

Un factor final de colonización ibérica interior pudo ser causado por la irrupción cartaginesa en el valle del Guadalquivir, desplazando población iberoturdetana de sus oppida, como Obulco/Ipolca (Porcuna) o Iliturgi (Mengíbar), quienes fundarían en el interior subbético lugares con topónimos derivados con el diminutivo “cola”, tales como Ipocobulcola o Iliturgicola (localizables en la zona de Carcabuey y Fuente-Tójar respectivamente).

La romanización del área significó una consolidación de viarios anteriores en la nueva red de calzadas romanas. La implantación urbana fue sin embargo compleja. Por un lado, en contra de lo sucedido en las campiñas y el valle bético, los asentamientos indígenas no siempre resultaron en su correspondiente municipio romano. Por el contrario, el Imperio necesitó de la implantación de contingentes de soldados licenciados en nuevas fundaciones o sobre asentamientos arrasados. Tal política se reconoce que debió de estar ocasionada por el fuerte componente indígena de la zona y el apoyo que éstos brindaron a Pompeyo en su guerra contra César. De este modo la mayoría de los asentamientos indígenas ya están abandonados en el siglo II a.C. y las nuevas localizaciones responden a otro patrón espacial, más relacionado en el control estratégico de los viarios principales, y dejando en manos de la implantación de y otros rústicos la colonización agrícola de la gran extensión subbética.

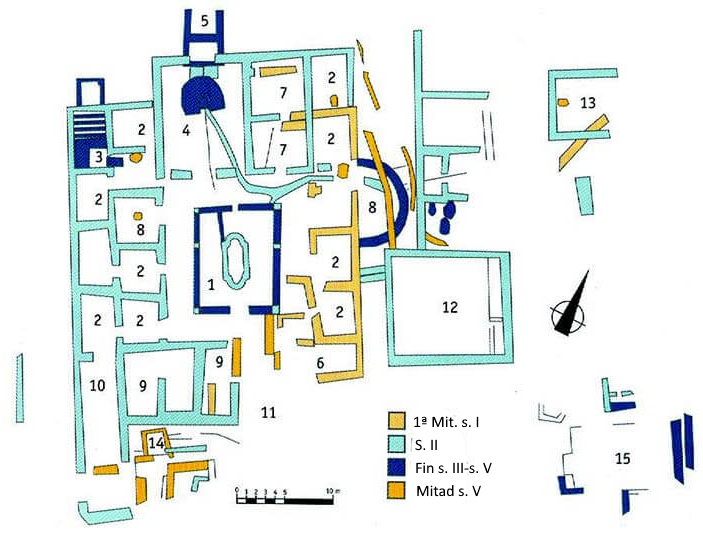

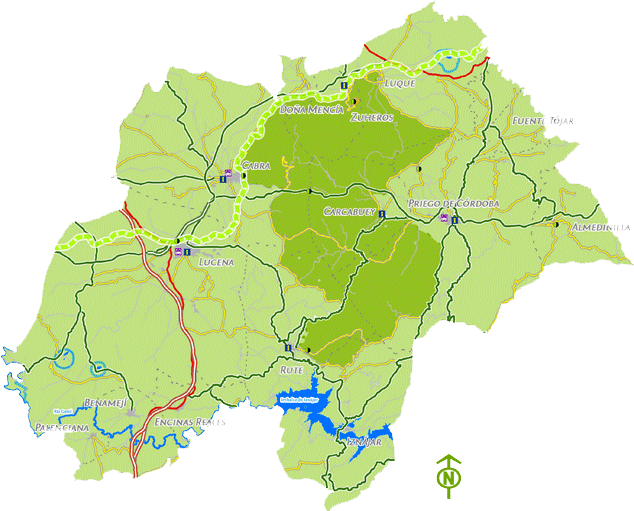

El periodo romano se caracterizará por la fundación de escasos enclaves urbanos, predominando el carácter estratégico militar por lo que muchos asentamientos subbéticos han sido catalogados como fortines o campamentos romanos, en función de las importantes vías de comunicación. Los enclaves urbanos con evidencias arqueológicas se corresponderían con: el municipio de Igabrum (sitio arqueológico de Cabra), Cisimbrium (Cortijo de Zambra, Rute), Osca (cercanías de Almedinilla), Baxo (fase romana de la actual Priego de Córdoba). Existen, no obstante, numerosas localizaciones catalogadas como asentamientos (excluidas las villa y otros establecimientos agropecuarios) de distinta tipología. Se corresponderían con asentamientos menores, campamentos, fortines, etc. Se ubican sobre todo en el flanco norte de la demarcación y en el corredor occidental de comunicaciones por la cuenca del Genil, en la ruta hacia Antikaria. Pueden destacarse, entre otros, los asentamientos de La Torre (Iznájar), Silla de la Reina (Cabra), Buenavista (Cabra), Pilar de Camarena (Cabra), Los Castillejos (Priego de Córdoba), o Cerro de la Almanzora (Luque).

De un espacio básicamente rural por las crisis bajoimperial y la dinámica de ocupación visigoda, se pasará durante la dominación musulmana a un territorio de enclaves urbanos sobre todo desde el siglo XII, estructurado de acuerdo las unidades administrativas de coras y aqalim, y éstos en unidades de asentamiento como medinas, qarya y husun.

El espacio subbético comenzó su islamización en el contexto de un importante fondo poblacional hispano-visigodo que mantendría durante un primer momento su pujanza y, a la vez, se vería envuelto en los levantamientos contra el poder cordobés, apoyando unas veces a las revueltas muladíes y otras a los jefes tribales con disputas étnicas y territoriales frente al califa. A partir del siglo XI, con los reinos de taifas de Córdoba, Jaén y Granada y su continuación en sultanatos bajo los almorávides y almohades, el sector soportará las fronteras de cada uno de estos reinos y, por tanto, su larga inestabilidad.

La islamización del territorio tendrá consecuencias en el diseño posterior del patrón poblacional incluso durante toda la edad Moderna y hasta nuestros días. A partir del siglo X se aseguran condiciones más apropiadas para la consolidación de núcleos urbanos andalusíes con vocación de continuidad. Pueden destacarse centros focalizadores, como Lucena (al-Yussana) famosa por su importante judería, Priego de Córdoba (Madinat Bagu), o Cabra (Qabra). Existen, junto a los centros citados, innumerables centros relacionados con la defensa del territorio y la fiscalización, que forma una red compuesta básicamente por husun que incluiría a las cabeceras de distrito (iqlim) desarrolladas sobre todo desde época almohade y posteriormente durante época nazarí (aunque los enclaves pueden documentarse desde época califal y taifa), tales como Zuheros (al-Sujayra), Rute (hisn Rut), Iznájar (hisn al-Hawr).

Hasta los avances cristianos por los flancos cordobés y jiennense durante el siglo XIII, el área de la mitad norte de la demarcación conocerá medinas de gran poder estratégico tales como Lucena, Cabra, Priego, Alcalá la Real, Huelma, Bélmez o Jódar. Este sector pasará a organizarse básicamente bajo realengo sobre todo en la zona occidental (posteriormente señorializado por la casa de los Fernández de Córdoba), y bajo señoríos de ordenes militares (la Orden de Calatrava en la zona central y la Orden de Santiago en la oriental).

En la mitad sur se encontrarán los núcleos principales de frontera nazarí hasta finales del siglo XV. Pueden destacarse los enclaves de Loja (limítrofe al sur), Iznájar, Zagra, Montefrío, Íllora, Moclín, Iznalloz o Guadahortuna. Un caso emblemático en la fluctuación de la frontera castellano-nazarí es Alcalá la Real, la cual dispondrá de más de 15 torres atalayas para su defensa urbana, edificadas de manera mixta por cristianos y por musulmanes. Es un hecho que este largo proceso, castellano y andalusí, terminará forjando el paisaje de los asentamientos hasta la actualidad. La inmensa mayoría de los enclaves actuales tiene su origen en un hisn o en una medina anterior, y su fisonomía urbana comporta un patrón paisajístico por excelencia: fortificación en promontorio rocoso calizo dominante sobre el resto del poblamiento.

Los paisajes agrarios de esta media montaña subbética han de entenderse en su carácter de explotación económica multifuncional que aportan su configuración, por ejemplo, a los ruedos de las poblaciones con base en huertas y mosaicos frutales y de otros cultivos leñosos. El medio rural más profundo debió mantener su carácter de “saltus” o bosque, así como en los espacios intermedios se continuarían los cultivos fiscalizables por excelencia: cereal, olivo y vid.

Unos de los cambios fundamentales sucedidos durante el periodo de vida en la frontera coincidente con los avances cristianos por el norte sería la definición formal de los caminos de la Mesta que supusieron un factor innegable de repoblación a la vez que de fricción entre los concejos y dicha institución debido a la imposición de una red territorial nueva que fragmentaría espacios, fomentando la dinámica de cerramientos mediante efectos jurídicos directos sobre las parcelaciones de aprovechamiento agrícola tradicional, o la formalización de “defensas” o dehesas para aprovechamiento mixto de cultivos y ganados.

A partir del siglo XVI y hasta finales del siglo XIX, se consolidará un espacio netamente agrario. Sin embargo es un territorio muy diverso en aprovechamientos y que a partir del siglo XVIII inicia en algunas zonas un progresivo protagonismo del olivar y, en segunda instancia durante el siglo XIX. Para la primera fase, y según los datos de Ensenada, pueden señalarse los casos de Martos, Mancha Real o Jimena. Constituyen el “olivar ilustrado” en una tendencia que tendrá más relevancia en los terrenos limítrofes con la campiña de Jaén.

Para el siglo XIX debe tenerse en cuenta el contexto de desaparición de privilegios que lleva a sucesivas leyes de desamortización cuyo efecto, sobre todo en las tierras de Propios, es la roturación masiva y el plantado de olivos. Este momento sí que incide con fuerza en el ámbito subbético, donde los datos aportados por Madoz hablan de que la totalidad de los municipios de la demarcación son productores de aceite y que su número de molinos de aceite era, junto con el computado en otras zonas, de los más altos de la región.

Debe añadirse la crisis de la filoxera sobre las vides, producción de gran importancia todavía en aquellos momentos, cuyo efecto traducido en la expansión del olivar debido a la bonanza de las exportaciones incidirá aun más en los cambios de paisaje subbético. Con estos factores se configura el paisaje del olivar en la demarcación durante el siglo XX, antes de los más recientes cambios sucedidos en los últimos treinta años.

Durante el Antiguo Régimen también se incide en la definición final de los ámbitos urbanos. La labor de repoblación en la frontera ultimada por la Corona durante el siglo XV como preparación del último asalto al reino de Granada, y la labor posterior desarrollada por los señoríos que florecieron en la banda a lo largo del siglo XVI ofrecieron ejemplos de urbanización renacentista en múltiples enclaves como son visibles en la traza urbana de Benamejí, o en la reestructuración de numerosos castillos como los de Priego o Alcalá la Real.

Las zonas menos favorecidas vieron la fundación de enclaves de repoblación con ejemplos en Mancha Real, Valdepeñas de Jaén, Frailes. La zona oriental de la demarcación se encontró mas influenciada por la despoblación forzada de moriscos surgida tras la guerra de Granada, de modo que arrastró menor densidad histórica de poblamiento. Por el contrario, los sectores occidental (que rentabiliza el nuevo eje promovido por el comercio tanto hacia Sevilla como hacia Málaga por Antequera) y el central que consolida el Camino Real a Granada desde Jaén, y por ende, desde el interior peninsular, mantendrán unas cotas medias y altas de demografía y urbanización durante el Antiguo Régimen.

Poco se moverá durante estos siglos hasta el cambio que supusieron las nuevas infraestructuras de comunicaciones en el contexto de la industrialización y que se reflejaron en nuevas redes sobre el paisaje subbético: nos referimos principalmente a los proyectos de finales del siglo XIX desarrollados, primero, en el denominado ferrocarril del aceite que unirá el borde norte de la demarcación desde Puente Genil hasta Jaén, y, segundo, a la red de escala regional vinculada con la minería que supone la línea Linares-Almería y que cruza el flanco oriental de la demarcación de norte a sur creando el importante empalme de Moreda y conectando definitivamente el Alto Guadalquivir con los núcleos altoandaluces de Granada y Guadix.

Las claves históricas estarán, desde la época romana, primero en la consolidación en calzadas de las dos vías de paso principales que desde Córdoba y Jaén se dirigían a las zonas de Antequera y Granada, y después en un mayor desarrollo de las fundaciones urbanas en el sector occidental y los bordes exteriores. Posteriormente, durante el periodo islámico, el territorio se conforma como frontera entre taifas y/o coras rivales en los momentos de turbulencias políticas interiores, o bien como frontera con Castilla durante el periodo nazarí. La estrategia medieval de asentamientos estará en consecuencia muy vinculada al encastillamiento del área mediante hisn cuya vocación de continuidad desembocará en su perduración mayoritaria desde la conquista cristiana como poblaciones actuales.

Las claves históricas estarán, desde la época romana, primero en la consolidación en calzadas de las dos vías de paso principales que desde Córdoba y Jaén se dirigían a las zonas de Antequera y Granada, y después en un mayor desarrollo de las fundaciones urbanas en el sector occidental y los bordes exteriores. Posteriormente, durante el periodo islámico, el territorio se conforma como frontera entre taifas y/o coras rivales en los momentos de turbulencias políticas interiores, o bien como frontera con Castilla durante el periodo nazarí. La estrategia medieval de asentamientos estará en consecuencia muy vinculada al encastillamiento del área mediante hisn cuya vocación de continuidad desembocará en su perduración mayoritaria desde la conquista cristiana como poblaciones actuales.